난 어릴 적부터 고요한 홀로 됨을 즐겨했다. 사춘기 시절에도 요즘 같은 계절의 나의 즐거움은 창 밖의 바람소리를 듣고 눈 녹으며 만들어진 처마 끝 맺힌 물방울을 한참이나 지켜보는 것이었다. 이런 사소하지만 자연과 어우러지는 행동이 나에겐 그 무엇과도 바꿀 수 없는 행복이었다. 어른이 된 지금도 그 버릇이 남아 근무 중에도 잠시 일탈을 꿈꾸며 교외의 작은 산사를 찾아 툇마루에서 호젓함을 잠시 즐기곤 한다.

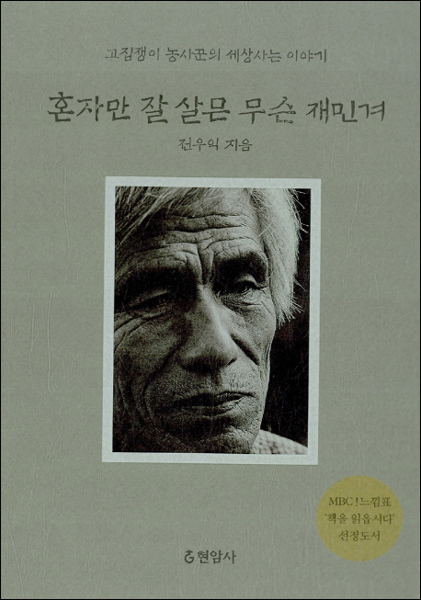

그럼 혼자란 무엇인가? 무리로부터 떨어져 나와 단지 혼자 지낸다고 해서 과연 홀로 있음인가? 법정 스님은 홀로 있음이 결국은 함께 있음을 뜻하며 홀로 있을수록 먼저 자기관리가 철저해야 함을 강조했다. 법정과 더불어 홀로 사는 즐거움과 더불어 삶을 강조한 또 한 명의 수행자가 있다. 시인 신경림은 깊은 산 속의 약초처럼 귀한 사람이라고도 표현하기도 했는데, 경북 봉화군의 깊은 산 속에서 작은 농사를 지으며 주변의 나무, 풀 한 포기에도 순응해 살며 삶의 지혜를 깨우친 전우익 선생이 바로 그 주인공이다. 저자가 홀로 살며 느낀 감정을 담담히 풀어내는데 그 내용 하나하나가 자극적이지 않고 시대정신과도 공감대를 형성해 이 글이 나에게 더 친숙하게 와 닿았는지도 모르겠다.

⌜내가 전우익 선생을 처음 만난 것은 70년대 초, 유신체제에 한참 독이 올랐을 때다. 인사동 근처의 한 출판사 사무실에서였던 것으로 기억되는데, 그는 의자에 앉는 대신 내내 바닥에 쭈굴트리고 앉아 있었다. 버릇이 되어 그것이 더 편하다는 것이었다. 그것으로 나는 그가 그때까지 어디 있다가 온 것인가를 짐작했고 또 그 얘기를 들으려고 여러 가지로 유도성 질문을 했지만, 그는 농사꾼으로서 자처하며 농사짓는 얘기밖에 하지 않았다...(신경림)⌟

정말 그랬다. 시종일관 농사를 주제로 한 저자의 글 속에는 농사짓는 모습이 담겨있고 그 속엔 참삶이 들어있고 이 시대를 살아가는데 있어 의지하고 경계로 삼을 만한 내용이 가득하다. 도랑을 쳐내 물을 흐르게 하는 농사꾼의 작은 일상을 통해서도 세상의 막힘과 마음속의 막힘과 찌꺼기를 부단히 쳐내야 하며 흐르는 물을 막는 것은 역사의 흐름을 막는 것이라며 큰 울림을 전한다. 마침 4대강의 물길을 막아 역사의 흐름을 정체시킨 MB정권의 부정한 실체가 드러나는 요즘 뉴스를 접하며 저자의 도랑치기 이야기는 더욱 가슴에 와 닿는 선견지명이자 우리들을 향한 경고이다.

최근에 나 홀로 본 영화가 있다. 바로 영화 ‘1987’이다. 홀로 집중해서 보고 한 컷 한 컷 되새기며 봐야겠다는 생각에 혼자 본 영화인데 그 내용은 알다시피 1987년 박종철 열사에 대한 고문, 치사 사건으로부터 시작해 우리의 아픈 현대사를 담담히 풀어낸 작품이다. 농사짓는 저자도 이때 거기 있었다. 1987년 이한열 열사를 추모하고 분노한 시민들이 열사를 장사 지내는 그 날, 이 장면을 지켜본 저자는 이렇게 얘기한다. 열사를 진짜로 살리고 죽이는 것은 시민들이 그 죽음을 어떻게 받아들이는지 즉 '열사의 죽음을 가슴에 안느냐? 아님 구경거리로 삼느냐?'에 달려있으며 죽음까지도 구경거리로 삼는다면 멸망만이 있다는 사실을 말한다. 과연 우리는 어떤 마음으로 그 숭고한 죽음을 대했을까?

농사의 시작은 작은 씨앗이다. 씨앗은 싹을 틔워 꽃을 피우고 열매를 맺고 커다란 나무가 되기도 한다. 사람을 바꾸고 세상을 바꾸는 일도 눈에 띄지 않는 아주 작은 일을 하는 사람들이 많이 생겨났을 때 비로소 가능하다는 점을 저자는 지인에게 보낸 편지에서 밝힌다. 개인이 촛불을 들고 거리를 메우고 한 목소리를 자유와 정의를 외칠 때 비로소 큰 변화가 만들어진다는 사실을 우린 알고 있고 이미 그런 현실 속에서 살고 있다. 하지만 아직도 경계할 점은 있다. 끊임없이 자라나며 농사에 방해되는 잡초처럼 부정적인 요소들은 끈질기고도 뿌리가 억세 제거하기 힘들다며 이를 경계해야 함을 잊어서는 안 된다. 풀을 뽑고 거름을 주는 평범한 농사꾼의 평범한 농사 이야기를 읽어가다 보면 그 속엔 어려운 세상사뿐 아니라 복잡한 인간관계에 대해서도 고개가 절로 끄덕이게 된다.

개는 개소리, 닭은 닭소리를 내는 것처럼 짐승들은 평생 남의 흉내를 내지 않고 자신만의 소리를 내지만 인간만은 남의 흉내를 내기 위해 안달하고 그걸 못하면 좌절하는 존재다. 많은 이들이 자신의 것은 잊어버린 채 남이 가진 것, 남이 가진 모습을 따라하는데 혈안이 된 요즘 같은 세상에 저자의 말 한마디는 강한 울림을 갖는다. 또한 지위가 높은 사람일수록 자기가 하는 일이 바른지 삐뚠지도 모를 뿐만 아니라 두려움마저도 없는 짓거리를 하나하나 지적하고 이들에겐 무엇보다 겸허한 자세가 중요하다고 말한다. 두려움마저 없는 인생을 산 사람들이 과연 제대로 산 삶일까? 두려움이 없을 만큼 제대로 자신 있게 살았단 말인가? 하지만 모두가 두려움 없이 살고 싶어 주변이 아니라 위만 쳐다보는 모양새여서 씁쓸하기만 하다. 저자는 인생이란 각자 평생을 바쳐 스스로의 자화상을 만들어가는 것이라 한다. 또 삶이란 그 무엇에게, 그 누구에게 정성을 쏟는 일이라 했다.

시종일관 농사에 비유한 그의 이야기는 제도나 이데올로기가 사람을 변화시키는 게 아니라 사람이 바뀐 토대 위에서 제도가 새로워지고 그것이 발전이라고 본다. 물론 살아갈수록 모를 것이 사람 일이라지만 투박한 농사꾼의 목소리는 시종일관 당당했고 참되게 살아가는 인생원리를 담담하게 풀어 놓는다. 개인적으로 이번이 세 번째 읽은 책임에도 불구하고 여전히 한 마디 한 마디가 새롭고 배울 것이 많아 나를 일깨우는 참삶의 지침서란 생각이 든다. ‘혼자만 잘 살면 뭐가 그리 좋으냐?, 그게 바르게 사는 것이냐?’ 이런 농사꾼의 질책과 가르침을 밑거름 삼아 저자의 표현처럼 이웃과 어울려 세상을 덥히는 스스로 빛을 발하는 발광체가 되어야겠다는 홀로 다짐을 한겨울 굳건히 버틴 나무처럼 굳게 해본다. 그럼 나도 몰래 봄이 올 것이다.

⌜뒤범벅이 삶이 되어 사람을 바꾸고 사람이 바뀌면 세상이 바뀌는 게 아닐까 생각해 보면서 아주 작은 일에 서로 부담감 주지 않고 소리 없이 눈에 띄지 않는 작은 일을 하는 사람들이 많이 생겨나기를 올 봄의 소원으로 삼고 싶습니다...1990.4.8⌟

[책 속의 길] 125

김영모 / 언론인. TBC 프로듀서

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지

김영모 / 『혼자만 잘 살믄 무슨 재민겨』(전우익 지음 | 현암사 펴냄 | 2003)

김영모 / 『혼자만 잘 살믄 무슨 재민겨』(전우익 지음 | 현암사 펴냄 | 2003)