스물이라면 팔딱거리다 숨넘어가도 벌떡 일어날 수 있는 풋풋한 꼬장이라 하겠는데, 이놈의 서른은 한번 숨넘어가면 일어나기 힘들다. 그래서 서른이란, 호흡하는 법을, 잘 호흡하는 법을, 비로소 체현하는 때다.

전호성. 그를 만났을 때, 지나치게 철든 어린 소년의 눈빛으로 지금, 서른, 이라 말했을 때, 순간 동공이 커지면서 훌쩍 큰 청년으로 앉아 숨을 고르고 있었다. 스물 아홉도, 서른 하나도 아닌, 지금, 서른, 그 절정의 고요한 호흡이었다.

먼저, <연극제 ‘격’>

대구에 연극제 많다. 연극인 많고, 극단 많고, 나름 협회도 빵빵하고, 그러다보니 연극제도 많다. 그중에 하나겠거니 했는데 출연진이 모두 대학 극단들과 소위 아마추어들이다.

전문 극단들의 연극제와 차별을 선언한 ‘격'정적이고 ‘격'이 다른 행사, 해서 ‘격’이라는 한 단어가 한방 주먹 같은 테두리 밖 연극인들의 ‘제’였다. 그것을 기획한 집단이 ‘PLAYIST'였고, 그 중심에 전호성이 있었다.

플레이스트, 'PLAYIST'?

쉽게, PLAY + ARTIST 의 줄임말이다. 그러한 사람들이 모인 집단이라는 말이며 지금까지 학생무대와 아마추어 무대에서 한 단계 나아가 본격적이고 전문적으로 사회에 뛰어들겠다는, 뛰어들었다는 선포였다. 현재 믿음으로 확신하는 동지들은 셋, 활동에 따라 열이 되기도 하고 스물이 되기도 한다. 극작, 영화, 연극 등등 다양한 분야의 젊은이들....순수 창작을 바탕으로....지역문화 창달...과 같은 설명은 고루한 군더더기다. 플레이스트들은 곧바로 설명이 아닌 플레이로 뛰어들었다.

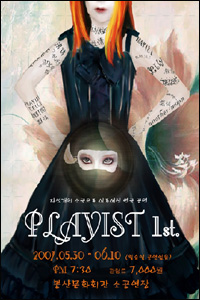

PLAYIST 1st..."반드시 창작..초대권 남발에 동참 않겠다"

첫 번째가 반드시 창작극이어야 한다는 것.

발전 없는 재탕 삼탕, 베끼기는 하지 않겠다는 것. 텍스트는, 이야기는 기본이라는 것을 지키겠다는 것.

두 번째는 최소한 굶는 사람 없게, 억울한 관객 없게 한다는 것. 초대권 남발의 관습에 동참하지 않겠다는 것이다.

정당한 한도 내의 입장료를 부과하겠다는 것이고, 초대권과 할인권을 감안한 웃긴 정 가격 때문에 제 돈 다 내고 보는 사람 억울하게 만드는 일 없게 하겠다는 뜻이다. 연극하는 이는 정당하게 밥 먹고, 관객은 누구도 특권을 누려서는 안 된다는 것.

세 번째는 홍보에 관한 문제.

몇 시간도 안 돼 뜯겨나가는 걸 알면서도 거리를 도배하는 포스터들.

그래서 300여 장의 포스터를 들고 가게 문을 일일이 열었다. 설명을 하고, 설득을 하고, 그래도 안 되면 날씨 이야기를 나누며 포스터를 붙이고 사람과 사람간의 시간을 가졌다. 당장은 시간과 노력이 오래 걸렸지만, 결국 그것부터가 인간과 인간의 삶, 그 소소한 부분을 메우면서 얻어지는 홍보라 생각했다. 결국은 자본의 선전보다 사람들 간의 입소문과 눈도장이 생명력이라는 믿음.

관객을 믿는다

"대구에는 관객 많다. 관객의 수준도 높다. 관객을 속이면 안 된다. 적어도 만드는 이는, 스스로 공연의 가치를 확신하는 만큼 받아야 한다. 거대 기획사들이 이름 있는 공연들, 잘나가는 외국 공연, 서울 공연 데리고 오고, 만드는 이들마저 그에 편승해서 자체 창조하지 않으면 그건 문화 식민지 아닌가. 대구 관객들, 작은 것에 만족 할 줄 알고, 만족할 만한 공연이라 스스로 판단되면 일, 이만원 정도 투자해 줄 수 있는 사람들이다. 그것이 플레이스트로 활동하면서 느낀 것이다. 나는 믿는다. 적어도 대구 관객을 믿는다. 그것은, 감동이었다."

플레이스트 이전에도 그는 플레이스트

어떡하든 멀리 떠나려고 대학을 경주로 갔고 영어를 하도 못해서 오기로 ‘관광영어’과에 들어갔다. 뭐든 오기로 하면 안 되는구나 금새 깨달았고 영어가 하기 싫어 연극을 했다.

친구 따라 놀러간 학내 극단, 그때부터 그의 연극인생이 시작되었고, <연극제 격>은 이미 그가 학생 때부터 생각하고 준비해 온 것이었다. 꽤 오래 학교를 다니면서 문예창작을 복수전공 했고, 경주 시립 극단에 잠깐, 살짝, 발을 담그었다가 선배 따라 대구로 왔다.

그때가 2003년, 그래, 그때부터 대구인 전호성으로 살았다.

극단에 속해 있으면서 연기도 하고 잔일도 하고, 2005년, 단편영화 ‘참신한 그이 모습’에 다큐멘터리 감독으로 출연, 상도 여럿 받았다. 어린 시절부터 지금까지, 한번도 놓지 않고 지속되었던 것은 글쓰기였다. 글쓰기는, 그에게 숨쉬기와 같다. 연극, 감독, 영화, 그를 지칭할 단어들은 많지만, 그는 스스로 ‘글쓰는 전호성’이라 불리길 원한다.

달은, 별이 꾸는 꿈.

그는 시를 쓰고, 소설을 쓰고, 대본을 쓴다. 달 그림자. 그의 필명이다.

“일식을 본 적이 있는가? 거기에서 무엇을 보았는가? 내겐, 비로소 빛과 하나가 되는 달의 몸부림이 보이더이다. 달은 별이 꾸는 꿈. 어두운 밤하늘, 달이 보이지 않아도, 사람들은 안다. 밤하늘엔 어김없이 달이 있다는 것을. 보이는 것만이 진실이 된 세상에도 아직 믿음이란 건 존재한다. 보이지 않아도 있다는 것. 존재 자체에 대한 믿음.” 그에게 쓴다는 것은, 별이 꿈꾸는 것, 별이 꾸는 꿈은 달, 달을 존재케 하는 것은 그림자.

다시, 테두리에서 나온 이야기

그가 쓴 글 중에 이런 이야기가 있다. ‘경험은, 가장 낮은 수준의 깨달음의 방법임을 알았다. 경험한 후의 깨달음이란, 이미 늦은 경우가 대부분이기 때문이다.’

극단이라는 테두리 안에서의 활동은 깨달음을 준 강력한 경험이다. 이끌어주고, 가르쳐 주고, 밀어주어야 할 선배들에 대한 깊은 상처, 함께 시작했던 젊은이들이 이제 거의 남아있지 않은, 딴딴하게 석화된 기득의 토양. 그에 대한 공격성이 오히려 열정으로 치환되는 과정이 그의 경험이 준 깨달음이었다. 플레이스트는 그렇게 시작되었고, 결코 늦지 않았고, 전진하고 있다. 플레이스트는 달그림자 자체인지도 모르겠다.

Playist의 2st. 이번 겨울이다.

전작 Playist 1st가 개개인의 악마성에 대해 이야기 했다면 Playist 2st는 그런 인간들이 모인 사회의 집단적 악마성 혹은 부정적 관념과 편견에 대해 이야기할 예정이다. 잠자는 숲속의 공주나 신데렐라, 백설동주 등 동화를 모티브로 한 소극으로 채워진 옴니버스 형식의 연극공연이다. 부제는 ‘공주시리즈’. 원래는 9월말에서 10월 초로 예상하고 있었으나, 뭐 계획이라는 것이 뭐 계획한 대로 되지 않아서 계획이라던가, 일단은 올해를 넘기지 않게, 12월을 계획하고 있다.

당신도, 끝. 간. 데. 간. 슬. 픔. 이. 있. 지. 않. 느. 냐.

휘갈겨 쓴 메모들 중 가장 또박또박, 가장 완결된 문장으로 남은 말. 당신도 끝간데 간 슬픔이 있지 않느냐. 그리고 이어진다. 무대 위에서 나는 가장 솔직하다. 우리는 무슨 이야기를 했기에 그는 저리 말했던 것일까. 정답은, 없다. 하지만, 당신도, 그렇지?

으앙, 울며 태어난 곳은 경남 진해, 2003년에 대구에 왔으니 대구인으로 산건 햇수로 고작 5년. 그러나 “나는 대구에 있고, 대구에 있을 것이다. 후에 연극제를 누군가 새로이 맡게 된다면, 그는 대구인이어야 한다.”라고 단호히 말하는 그는, 플레이스트, 대구인, 전호성이다.

글.사진 평화뉴스 류혜숙 문화전문기자

pnnews@pn.or.kr / archigoom@naver.com

(이 글은, 2007년 10월 11일 <평화뉴스>주요 기사로 실린 내용입니다 - 평화뉴스)

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지