1905년 9월 11일, 일본은 시모노세키(下關)와 부산을 연결하는 해운 노선인 관부연락선을 취항했다. 조선과 일본을 잇는 관부연락선은 일제강점기 일제의 조선인 강제동원 핵심 통로가 됐다.

일제에 강제로 끌려가 낯선 땅을 밟은 조선인들은 시모노세키에서 일본 전역으로 뿔뿔이 흩어졌다. 광산으로, 탄광으로, 제철소로, 댐 건설 현장으로, 가장 위험하고 강도 높은 작업들에 가장 먼저 투입됐다.

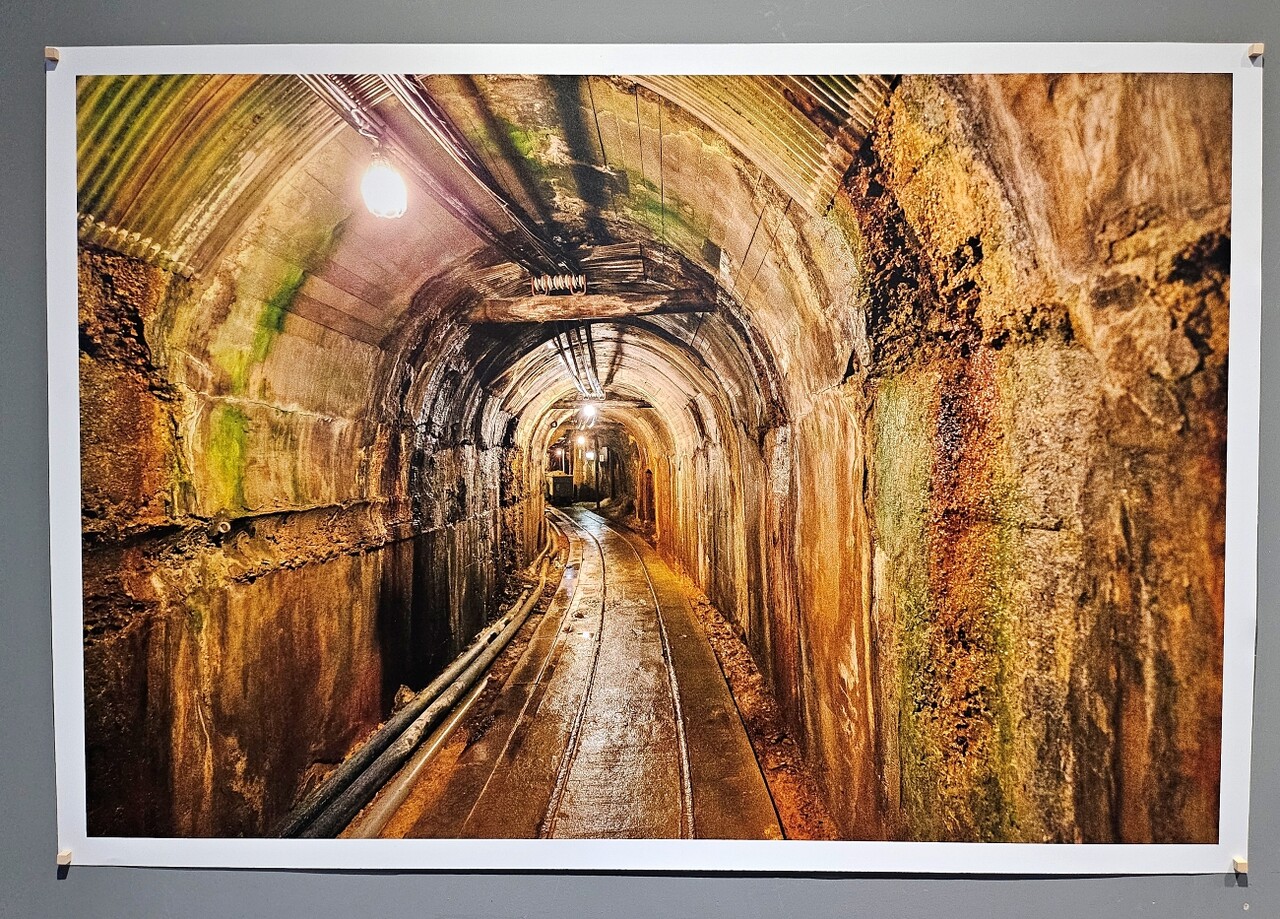

이 중에서도 석탄과 금속, 철강을 생산하는 광산과 중공업 시설은 조선인들이 가장 많이 배치된 곳들이었다. 깊은 갱도에서, 또 고열의 용광로 앞에서 하루 12시간 이상의 중노동을 감내해야 했다.

대표적으로 일본 니가타현 사도시에 있는 광산인 '사도광산'에 동원된 조선인만 1,200여명에 이르는 것으로 추정된다. 조선인들은 낙반과 폭발의 위험이 항상 도사리는 곳에서 보호장비조차 없이 강제 노역에 시달렸다.

채광 과정에서 먼지들이 폐에 쌓이며 호흡이 곤란해지는 진폐증이 만연했고, 중노동에 근골격계 질환을 앓기도 했다. 이외에도 일본 후쿠오카현 미이케 탄광, 치쿠호 탄전 등 전역에서 착취당했다.

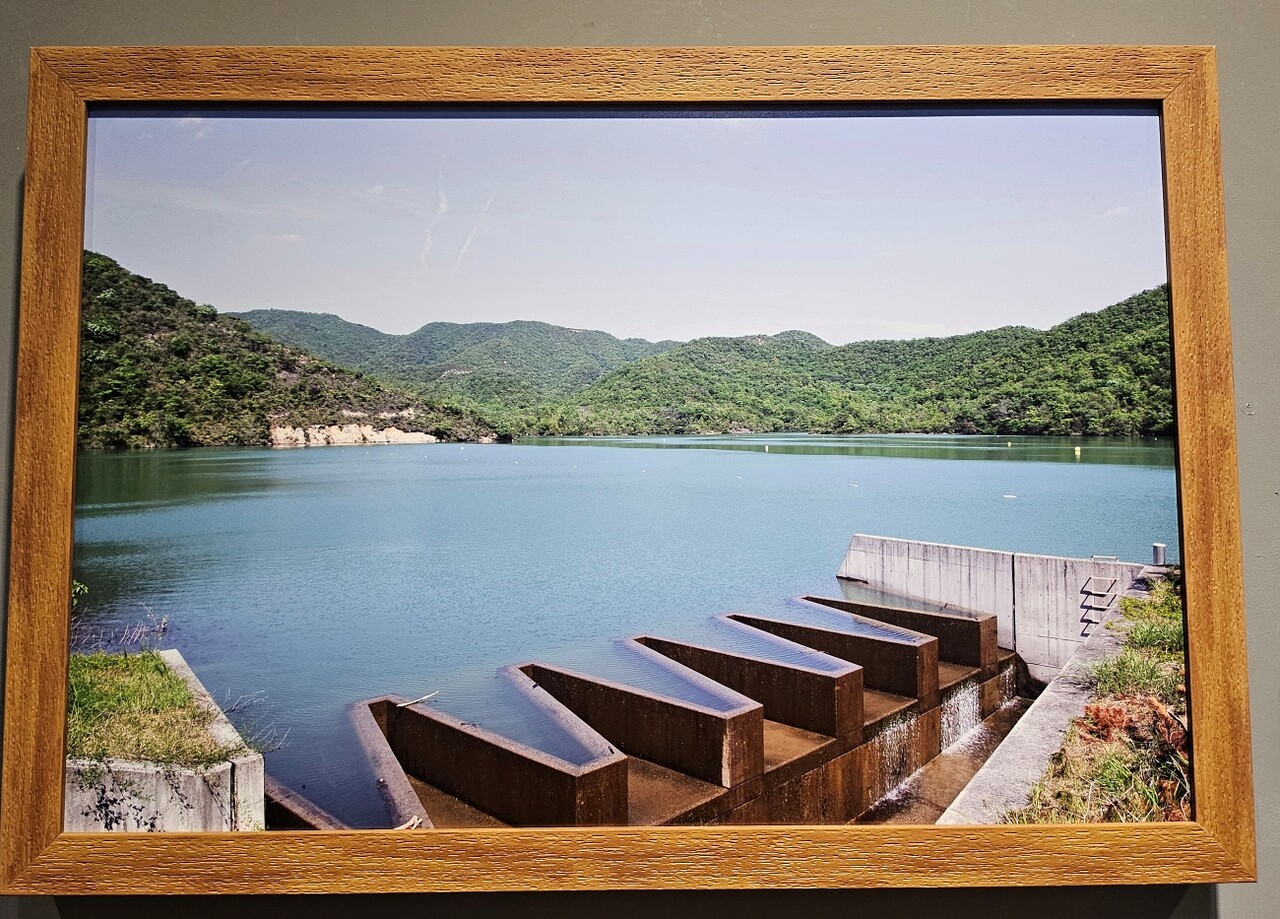

일제는 광산뿐 아니라 댐과 철도 등 인프라 산업에도 조선인들을 강제 징용했다. 히로시마현 고보댐 건설 현장에는 2,000여명의 조선인들이 제방 축조와 수로 굴착 등의 작업에 투입됐다. 댐 높이는 70m로, 댐에서 사람이 떨어져도 구하지 않고 시멘트를 덮어 '인골댐'이라고도 불린다.

오사카와 나라를 잇는 이코마터널은 산의 지반이 약하고 물이 많아 터널 공사가 불가능했지만, 조선인들을 인부로 동원해 공사를 강행했다. 1913년 1월 26일 결국 천장과 암벽이 무너지는 사고가 발생했고, 150여명의 조선인 노동자들이 매몰됐지만 회사는 이들을 구조하지 않고 묻어 버렸다.

2차 세계대전 당시인 1945년 8월 6일, 미국은 일본 히로시마와 나가사키 2곳에 원자폭탄을 투하했다. 이 과정에서 일본인 희생자들과 함께, 강제 동원된 조선인도 10만여명이 피폭되거나 사망했다. 원폭 피해를 입은 지역에 세워진 평화공원 내에는 조선인들의 명복을 비는 위령비가 설치돼 있다.

일제의 항복으로 전쟁은 끝났고, 조국도 광복을 되찾았지만, 모든 조선인이 여비가 없거나 다른 사정으로 인해 고향으로 돌아온 것은 아니었다. 시모노세키의 조선인 강제동원자들이 오수가 흐르고 고이는 곳에 집단 거주했던 마을은 '똥굴 동네'라고 불렸다. 일본 땅에 남겨진 사람들은 차별과 멸시라는 사회적 낙인 속에서 2등, 3등 시민으로 살아야 했다.

광복 80주년을 맞아 대구에서 일제강점기 조선인 강제동원의 역사에 대해 일본 본토를 돌며 기록한 사진전이 열렸다.

사진기록연구소(소장 장용근)는 지난 11일부터 계명대학교 대명캠퍼스 극재미술관에서 광복 80주년 기획전 '조선인 강제동원의 기록 – 잊혀진 이름, 남겨진 자리' 사진전을 열고 있다. 사진전은 오는 24일까지 진행하며, 관람료는 무료다.

대구경북지역에서 활동하는 사진작가 5명과 기록작가 1명 등 모두 6명이 1년여간 일본 전역을 누비며 조선인 강제동원 현장 60여곳을 찾아 기록으로 남겼다. 문헌 자료와 현지 수소문, 일본 시민사회의 도움 등 여러 방면으로 현장을 발굴해냈다.

전시회에 공개된 작품 수는 모두 70여점이다. ▲강제동원 루트 ▲탄광으로 막장으로 ▲인골(人骨)로 쌓은 댐 ▲침목 하나에 조선인 한 명 ▲암호명 다마, 오키나와 ▲생지옥 홋카이도 ▲광기의 전쟁 ▲남겨진 사람들 ▲그리고 남은 이야기 섹션 9개로 주제를 나눴다.

장용근 작가는 "1910년 한일합방 이후로 조선인들이 일제에 강제 동원되기 시작됐다고 많이들 생각하는데, 그 전인 1900년대 초부터 강제동원을 시작하게 됐다"며 "군수공장 등 큰 산업시설도 있지만 시골에 작은 댐을 만드는 골짜기까지 강제로 끌려가기도 했고, 지금 살아있는 재일교포 2, 3세들도 기회가 된다면 작업을 연장하고 싶은 마음도 있다"고 말했다.

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지