# 봄 바다, 등대의 빛

지난해 이맘때, 경북 동해안을 훑었다. 해안선을 따라 등대를 찾아 나섰다. 취재 겸 가족여행이었다. 이른 봄 바닷바람은 가벼웠다. 소금기가 느껴졌지만 살갗에 엉겨 붙지 않았다. 햇살도 쪼지 않았고, 따뜻한 기지개를 켤 정도로 적당했다. 파도는 여전히 사나웠지만 그렇다고 보는 사람을 위협하지는 않았다. 그 바다 풍경 속에 등대가 있었다. 자생적으로 자라난 바닷가 식물처럼 보였다. 쉽게 닿을 수 없는 위치에 있어서 더욱 그러했다.

등대의 매력은 빛의 고유한 간격에 있다. 이는 지문과 같다. 가령 울진의 죽변등대는 20초에 1섬광이다. 1분에 세 번씩 번쩍이는 것이다. 맥박처럼 뛰는 빛의 간격이 등대의 정체성이다. 사람의 말과 행동처럼 등대는 빛과 간격으로 존재한다. 배는 그 빛을 받아 자신의 좌표를 확인한다. 앞선 등대 빛이 흐려지면 다음 등대 빛을 부여잡는다. 빛의 징검다리를 건너는 셈이다. 하지만 빛에는 돌아오는 메아리가 없다. 수신자는 답신하지 않는다. 등대를 보면서 쓸쓸한 기분이 드는 까닭이다.

나는 밤낮으로 등대를 수소문했다. 등대를 발견할 때마다 가슴이 간질간질했다. 오줌이 마려운 아이마냥 몸이 꼬였다. 맘도 덩달아 출렁댔다. 정동(情動)의 순간이었다. 그럴 때면 수첩을 꺼냈다. 풍경을 묘사하려고 펜을 들었다. 글로 풍경을 따라잡기가 버거웠다. 글은 허술했고, 그 틈새를 자의적인 감상으로 메웠다. 그래서 쓸수록 맘이 달떴다. 무언가를 놓치지 않으려고 때론 훔치듯이, 불쑥 충동이 솟아 사진을 찍었다. 여행은 요의(尿意)와 같은 정동을 일으켜 글과 사진을 배출하게 했다.

# 시를 놓치지 않는 '정확한 여행'

내게 여행을 가르쳐준 책이 있다. 이병률 작가의 시집과 산문집이다. 그는 여행 경험을 시와 산문에 담아내고, 직접 찍은 사진까지 더한다. 시와 산문, 사진은 서로 이어져서 하나의 궤적을 이룬다. 이들을 연결하면 '작가의 설계도'가 어렴풋이 드러난다. 그 설계도를 훔치듯이 나는 10여 년 전 그의 첫 시집 <당신은 어딘가로 가려 한다>와 첫 여행산문집 <끌림>을 공책에 베끼기도 했다.

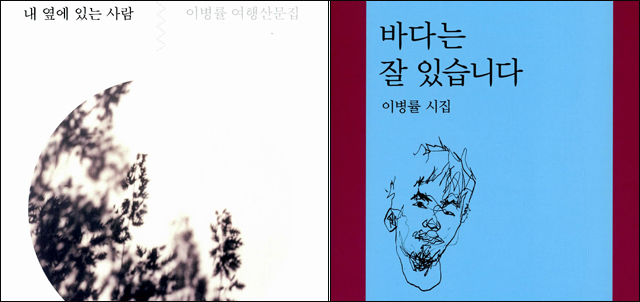

이 작가는 최근까지 드문드문 책을 냈다. 그 가운데 최근작을 권하고 싶다. 바로 시집 <바다는 잘 있습니다>(2017년)와 여행산문집 <내 옆에 있는 사람>(2015년)이다. 이전 책의 여행지는 주로 다른 나라였다. '멀고 낯선 곳'이 여행의 정답처럼 제시됐다. 이국적인 풍경은 그 자체로 눈길을 잡았다. 이와 달리 최근 책은 국내 여행이나 일상의 짧은 순간을 담고 있다. 시와 사진도 덩달아 산문을 닮았다. 화려한 외식이 아닌 은근한 집밥 같은 데가 있다.

그는 여전히 예민한 감각과 섬세한 감정으로 순간을 포착한다. 섬광처럼 번쩍이고, 언어를 통하지 않고 곧바로 가슴에 와 닿는, 특정한 형태로 고정할 수 없고, 슬로비디오처럼 시간이 왜곡되는 바로 그 순간, 시가 왔을 때를 알아챈다. 시의 전조는 산문에도 나타난다. 산문 속 이야기에서 시의 태동(胎動)이 느껴진다. 그의 사진도 빛과 색, 선과 면으로 이뤄진 시와 같다. 시의 순간을 놓치지 않는 이병률의 여행은 정확하다.

# 사람과 사랑, 있다 또 왔다

이병률에게 여행은 사람과 사랑으로 가는 길이다. 사람과 사랑을 만나 망설이고 뒤척이며, 때론 깊어진다. 사람과 사랑을 말할 때 "눈빛, 가시, 사막, 담장, 약속, 허공, 열, 줄, 밥, 실" 등과 같은 단어에 기댄다. "만나도 모르는 사람들/몰라도 만나는 사람들"이라고 낙담하지만, "잠시 자리를 비운 탁자 위에 이파리 하나가 떨어져 있거나/멀쩡한 하늘에서 빗방울이 떨어져서 하늘을 올려다볼 때도/누가 왔나 하고 느끼는 건/누군가가 왔기 때문이다"라며 빛과 소리, 진동으로 전해지는 인기척을 반긴다.

사람과 사랑에 이르는 여행은 '있다, 왔다'의 부축을 받는다. '사람이 있다.' 든든하다. 헤매다 돌아온 나를 반겨준다. 지쳐 늘어진 하루를 기댄다. '사랑이 있다.' 모닥불을 쬐는 듯 따뜻하고, 다가서는 발걸음이 설렌다. 품어주는 엄마의 가슴처럼 포근하다. '사람이 왔다.' 충만해진다. 만남의 구심력에 기쁘게 이끌린다. 상처를 달래는 입김처럼 스며온다. '사랑이 왔다.' 벅차다. 마음이 식빵처럼 부풀어 오른다. 보드라운 햇솜과 같은 작은 기적이 이뤄진다.

불행히도 여행은 '없다, 갔다'의 습격을 받기도 한다. 사람이 없는 외로움과 사랑이 없는 공허함, 사람이 가버린 괴로움과 사랑이 가버린 헛헛함이 검은 그림자처럼 달라붙는다. 여행은 혼자이게도 한다. 그럼에도 "모든 관계로부터, 모든 끈으로부터 떨어져 분리되는 순간, 마치 아주 미량의 전류가 몸에 흐르는 것처럼 사람을 흥분시키지. 그러면서 모든 것을 다 받아들겠다는 풍성한 상태로 흡수를 기다리는 마른 종이가 돼"라고 긍정한다. 시를 받아낼 풍성한 종이가 될 수 있어서다.

# 여행은 언제나 '처음'

여행을 하는 핑계로 계절만 한 것이 없다. 요즘엔 봄꽃 하나로도 이유는 충분하다. 나는 다른 글에서 이렇게 말했다. '봄꽃은 은유(隱喩)를 충동한다. 꽃망울이 볕을 쬐고 만개한 순간, 색색의 꽃잎에 빗대고픈 생각과 마음이 샘솟는다.'고. 그러면서 '망설일 겨를이 없다. 올해의 처음이자 마지막 봄이다.'고 사람들을 부추겼다. 모든 계절은 해마다 처음이다. 여행도 마찬가지다. 처음과 처음, 또 처음. 무수한 처음과 마주한다.

처음을 달리 말하면 "다시는 오지 않을 시간"이다. 이에 울컥하는 마음, 이것이 시의 힘이라고 이병률 작가는 말한다. 그러면서 "시를 쓸 때면 우리 몸 안에 어떤 물질이 생겨서 그게 개울처럼 흐른다. 결국은 그것이 시를 쓰게 하고, 막막함을 걷어내게 하고 시를 이어가게 한다."고 털어놓는다. 여행은 많은 처음을 경험하게 하고, 몸과 마음을 예민하고 섬세하게 달련시킨다. 그럴 때 사람과 사랑이 온다. 눈처럼 소복하게, 비처럼 촉촉하게, 빛처럼 찬란하게, 시처럼 정확하게.

다시 바다로 가야겠다. 봄이라는 핑곗거리가 생겼다. 다시 펼친 이병률 작가의 글과 사진도 여행을 북돋운다. 이 작가처럼 사람과 사랑을 만나고 싶다. 혼자된 기분도 좋을 듯하다. 그 역시 또 다른 처음이기에 다시없을 시간일 것이다. 간질간질하고 마려운 듯 몸과 마음이 출렁대며 다시 정동의 순간이 찾아올 것이다. 그때를 놓치지 않겠다. 글로든 사진으로든 발버둥치겠다. 정확한 여행을 다녀온 뒤 <내 옆에 있는 사람>에게 <바다는 잘 있습니다>라고 나의 시를 전하고 싶다.

* 큰따옴표(" ") 안의 글은 이병률 작가의 책에서 끌어온 내용입니다.

[책 속의 길] 131

서광호 / 매일신문 기자

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지

서광호 / 이병률 시집 『바다는 잘 있습니다』(문학과지성사 | 2017)

서광호 / 이병률 시집 『바다는 잘 있습니다』(문학과지성사 | 2017)