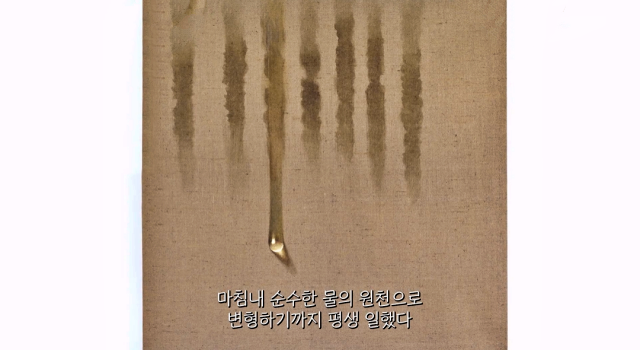

작고 동그랗고 맑고 끝 없다. 물방울은 시작과 끝이 불분명하다. 그래서 평온하고 고요하다.

그 남자의 삶도 물방울을 닮았다. 붓끝으로 물방울을 그려내는 그 남자. 그의 아들은 화폭에 물방울을 그리는 아버지의 삶을 다시 스크린에 옮겼다. 관객도 영화 러닝타임 79분 내내 물방울 속으로 같이 침잠한다. 붓끝에서 캔버스, 카메라에서 스크린. 몇겹을 지나자 물방울을 그리는 남자의 삶이 보인다.

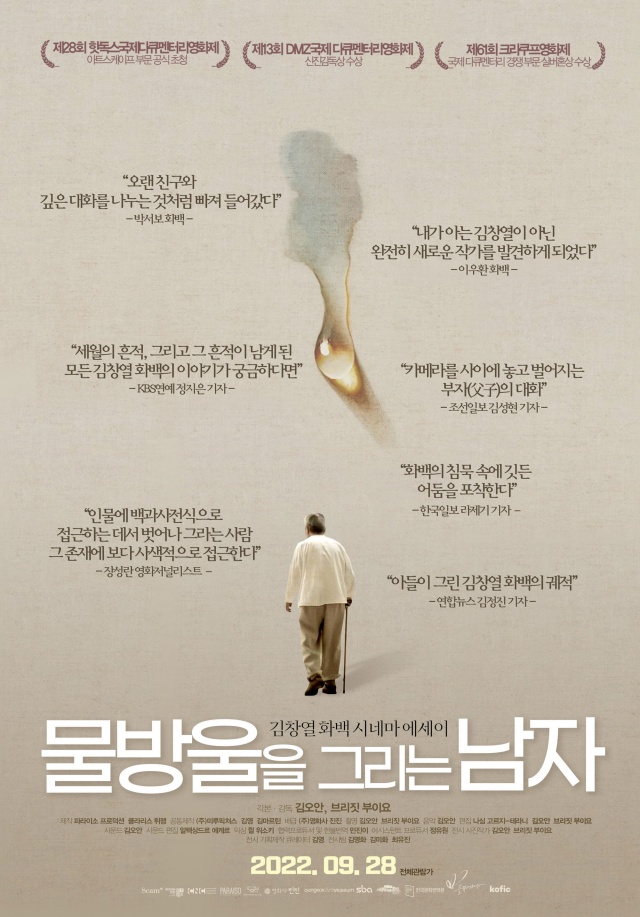

다큐멘터리 영화 <물방울을 그리는 남자>(감독 김오안, 브리짓 부이요.2022)는 50년간 물방울만을 그린 고(故) 김창열(1929~2021.1.5.) 화가의 삶을 79분짜리 영상에 담은 수묵화 같은 영화다.

'물방울의 화가'로 불린 그는 향년 92세의 나이로 세상을 떠났다. 한국의 추상미술계의 거장인 김 화백의 아들인 김오안 감독은 물방울과 사랑에 빠진 아버지의 삶을 영화에 담았다. 지난해 9월 28일 개봉한 영화는 평단으로부터 호평을 받았다. 제13회 DMZ국제다큐멘터리영화제에서 신진감독상 특별상을 받기도 했다. 하지만 국내 누적 관객수는 8,997명으로 다소 초라하다.

상업적인 재미도, 극적인 드라마도 없다. 하얀 눈밭에서 시작하고 물과 대자연을 비춘다. 웅웅하는 소리와 함께 경관을 지켜보거나 어두컴컴한 화방에서 빈 캔버스를 노려보는 노화가가 있을 뿐이다. 집에서 가족과 시간을 보내거나 손자, 손녀와 담소를 나눈다. 그의 삶처럼 영화는 고요하다.

그럼에도 영화가 전하는 메시지는 묵직하다. 물방울에 맺힌 그의 삶 자체는 한국 근대사를 관통한다.

고향 평안남도 맹산군. 이제는 흔적도 없이 사라진 유년시절의 장소. 그때를 떠올리는 백발의 남자의 눈에 동심이 어린다. 아들은 구글 지도로 이곳이 아버지의 고향인지 묻지만 아버지에게 정확한 사실은 중요하지 않다. 희미한 그때를 떠올리는 노인은 자꾸만 유년시절로 역행하는 눈치다.

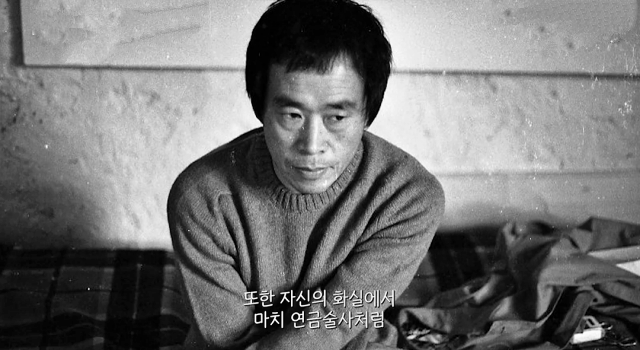

일제강점기 후 해방된 조국. 고등학교 때 '격문(檄文)' 글귀를 학교 연습장에 낙서했다가 보안서원에게 끌려가 일주일을 구류됐다. 수배지에 얼굴이 올랐다. 고향을 떠나 월남할 수 밖에 없었다. 학교를 관두고 서울로 갔다. 산을 오르고 강을 건넜다. 어둠 속에서 배고픔과 추위를 견뎠다. 16살이었다.

먼저 월남한 아버지를 상봉했다. 검정고시를 통해 졸업을 하고 회화연구소를 다니며 그림을 배웠다. 화가가 되고 싶었고 서울대 미술대에 입학했다. 하지만 2년 만에 6.25 한국전쟁이 발발했다. 군대에 끌려가 부대에 배치됐다. 화가를 꿈 꾼 청년은 군대가 싫어 도망과 피신을 반복했다.

거리에 시체가 넘쳤다. 남녀노소 할 것 없이 전장에 흩어졌다. 현실은 처참한 붉은색 덩어리였다. 1960~70년대 화려한 색감의 그의 그림은 식민지, 전쟁, 분단을 온몸으로 겪은 혼돈과 다르지 않다.

끊어지고 단절된 영화의 편집과 어디를 보는지 알 수 없는 화가의 눈. 가끔씩 읊조리는 고향의 노래. 김오안 감독이 아버지 김창열 화백을 이해하기 위해 만든 영화에서 전쟁을 겪은 청년이 켜켜이 쌓아올린 한(恨)을 느꼈다. 화려한 색감은 점점 옅어진다. 화폭은 어느새 색 없는 물방울이 된다.

물방울은 단순한 물방울이 아니다. 전쟁, 죽음, 분단의 상흔을 모두 담은 한 사람, 한 국가의 삶이다. 물방울이 나오기까지 화가는 긴 침묵과 고요를 견뎠다. 물방울을 통해 겨우 찾은 평온은 그래서 더 무겁다. 피와 눈물의 역사를 홀로 버틴 그는, 예술의 깨달음을 지극히 선한 존재인 물로 승화시켰다.

물방울을 그리는 남자의 삶을 들여다보다가 거대한 역사가 눈 앞에 다가왔다. 극장에서 볼 수 있다면 다시 한번 보고싶다. 그리고 제주도에 있는 '김창열미술관'에 가봐야겠다. 물방울을 직접 느끼고 싶다.

[그날, 나의 영화] 5

김영화 / 평화뉴스 기자

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지

김영화 / 『물방울을 그리는 남자』(김오안, 브리짓 부이요 감독 | 2022)

김영화 / 『물방울을 그리는 남자』(김오안, 브리짓 부이요 감독 | 2022)