올해 여름 200년에 한 번 있을 유례 없는 폭우가 쏟아져 전국 곳곳에서 피해가 잇따랐다.

한꺼번에 많은 비가 짧은 시간에 내려 침수 등 수해로 인한 고통이 극심했다.

기후위기로 인한 피해가 확산하면서 지방자치단체들의 역할도 커지고 있다.

하지만 전국의 지자체 10곳 중 4곳이 빗물처리 대책에 손을 놓고 있는 것으로 드러났다.

특히 대구시의 경우 광역지자체 중 유일하게 대책을 수립하지 않아 '자연재해법'을 위반했다. 경상북도는포항시와 영양군 등 8곳이 법적 의무를 다하지 않아 미수립 전국 지자체 중 가장 많았다.

국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 한병도(전북특별자치도 익산을) 국회의원이 16일 행정안전부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, '자연재해대책법'에 따른 우수유출저감대책 수립 대상 지자체는 전국 166곳이다. 이 가운데 계획을 수립 중이거나, 수립하지 않은 지자체는 모두 71곳으로 나타났다.

'자연재해대책법' 제19조와 같은 법 제19조의 2에 따르면, 지방자치단체장은 5년 마다 자연재해 예방을 위해 빗물을 가두거나, 흐르도록 하는 '우수유출저감대책'을 수립해야 한다. 이어 매년 이에 따른 '우수유출저감시설 사업 계획서'를 마련해 행정안전부 장관에게 제출해야 한다.

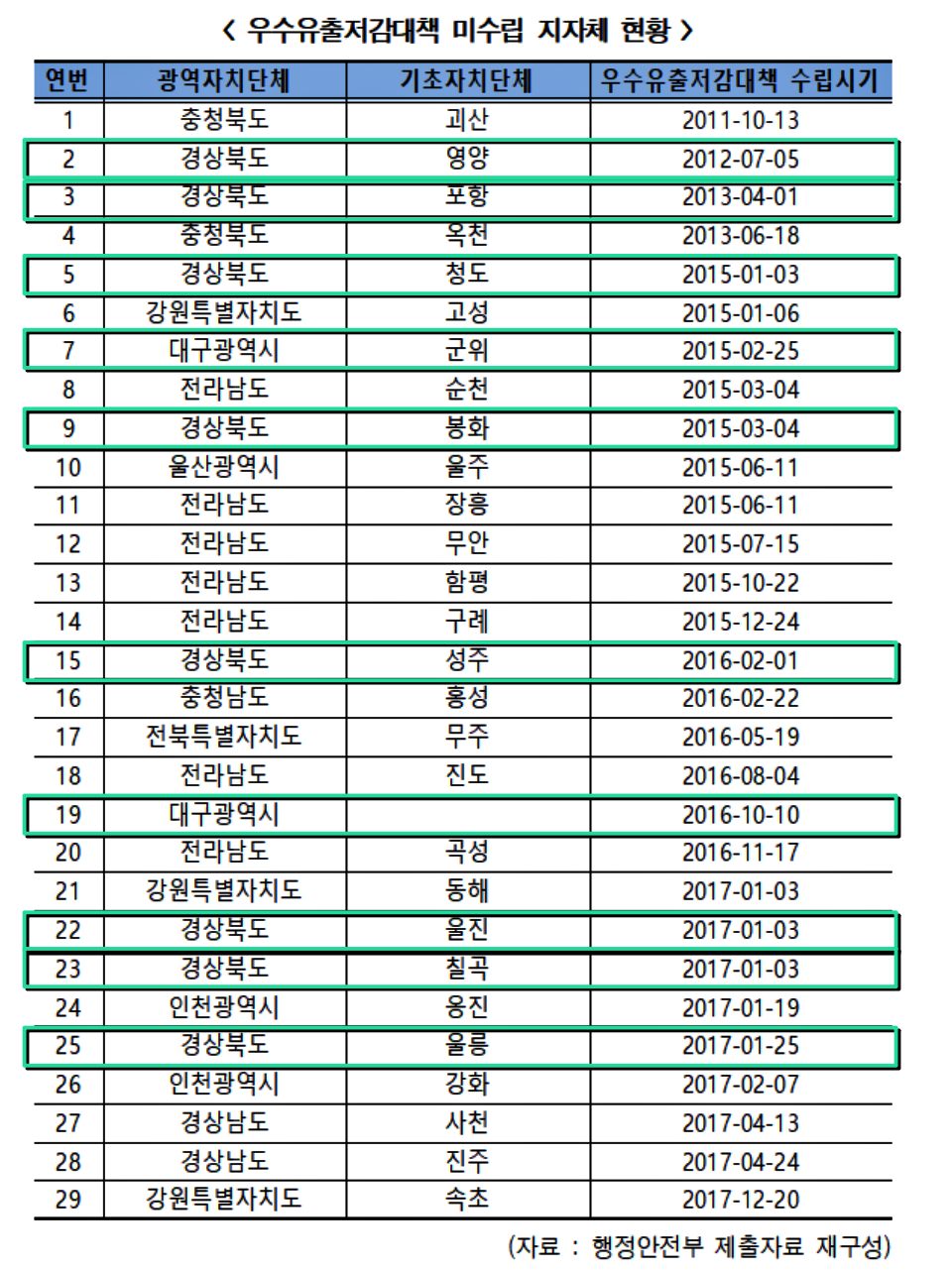

현재 행안부가 지정한 대책 수립 의무가 있는 지역은 광역자치단체 9곳, 기초자치단체 157곳이다. 이 가운데 빗물저감대책을 수립하는 중인 지자체는 모두 42곳, 아예 미수립한 지자체는 29곳이다.

미수립한 지자체 29곳 가운데 대구시가 광역지자체 중 유일하게 포함됐다. 대구시는 우수유출저감대책을 지난 2016년 10월 수립했다. 현행법상 5년 마다 대책을 세워야 하기 때문에 2021년에 다시 대책을 세워야 했다. 하지만 8년이 흐른 지금까지 대책을 세우지 않고 있다. 법에 규정된 의무를 어긴 것이다. 대구 군위군도 대책을 미수립한 상태다. 대구지역 9개 구.군 가운데 유일하게 포함됐다.

나머지 28곳은 기초자치단체다. 특히 경북은 포항시를 비롯해, 청도군, 봉화군, 성주군, 영양군, 울진군, 칠곡군, 울릉군 등 모두 8곳이 대책을 미수립했다. 대책을 수립하지 않은 지자체 중 최다를 기록했다. 이어 전라남도가 순천과 장흥 등 7곳이 미수립해 두 번째로 많았다. 또 충북 괴산(2011년)과 경북 영향(2012년), 포항(2013년), 충북 옥천(2013년)의 경우 각각 대책을 수립한 지 10년이 훌쩍 지나 빗물처리 대응책이 가장 낡은 지역으로 분류됐다.

집중호우 시 빗물을 강제적으로 배수해 침수 예방의 핵심 기능을 하는 '배수펌프장'도 29%가 내구연한이 지난 것으로 나타났다. 농촌지역으로 좁히면 70%의 내구연한이 초과했다. 행안부와 기초자치단체, 농어촌공사가 함께 관리 중인 배수펌프장은 전국 2,459곳이다. 이 중 1,026곳이 농촌지역 배수펌프장이다. 농촌지역 배수펌프장의 70%인 722곳의 내구연한이 도관한 것으로 조사됐다.

심지어 일제강점기인 1928년 설치된 경남 밀양시 수산배수펌프장, 제1공화국 시절인 1955년에 설치된 경남 창원시 대방배수펌프장도 있었다. 노후도가 가장 심각한 곳들이다.

'50년 폭우'에 대비하는 '우수저류시설'의 기준에 미달하는 시설도 29곳이나 됐다. "공사비 절감"을 이유로 30년 또는 40년 빈도로 하향 조치한 것이다. 기준 미달 29곳 우수저류시설의 전체 용량은 36만1,508톤, 책정된 예산은 3,522억원이다.

유지관리기준 미충족 우수저류시설 현황을 보면, 경북에서 구미시와 영천시 2곳이 포함됐다. 구미시 공단저류조는 설계 기준 50년 보다 적은 30년 기준으로 지어졌다. 영천 교대저류조 역시 마찬가지다.

한병도 의원은 "우수유출저감대책을 수립하지 않은 29개 지자체의 법 위반에 대한 경고 조치가 필요하다"며 "최근 기후변화를 고려해 우수유출저감대책 기준을 재정비해야 한다"고 촉구 했다.

또 "예산 절감을 이유로 우수저류시설 안전 기준을 낮추는 것은 장기적으로 더 큰 피해를 초래할 수 있다"면서 "행안부는 주민 안전과 직결된 문제인 만큼 지자체 재정 지원을 방안을 모색해야한다"고 했다.

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지