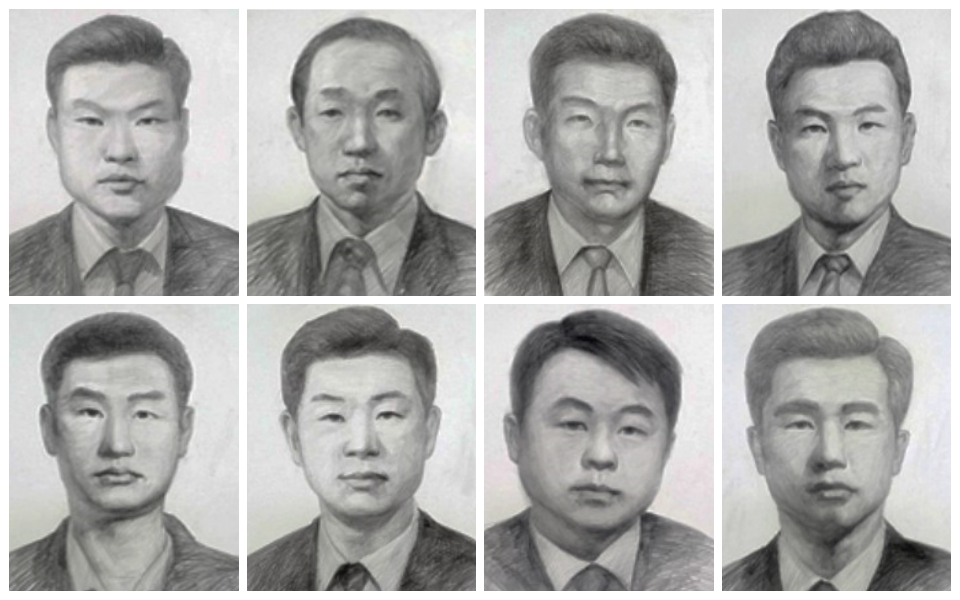

도예종, 서도원, 송상진, 여정남.

1975년 4월 9일 박정희 군사 정부의 유신 독재에 맞서 싸우다 '인민혁명당(인혁당) 재건위' 조작사건으로 희생된 8명 중 4명이 대구경북 출신이다.

민주주의를 외치다 국가에 의해 혹독한 고문과 불공정한 재판으로 억울한 죽음이 발생한 지 올해로 50주기가 된다.

희생자 4명의 출신 대학인 경북대학교와 영남대학교 동문들이 희생자들을 추모하고, 정신을 계승하기 위해 대학 내에 추모비를 세우고, 자료집을 만든다. 이를 통해 인혁당의 아픈 역사를 재조명한다.

◆ 경북대 민주동문회, 경북대 민주화교수협의회 등 30여개 단체로 구성된 '여정남 열사 행사위원회'는 오는 4월 5일 경북대 캠퍼스 내 일청담에서 '여정남 열사 50주기 대동한마당'을 연다고 24일 밝혔다.

행사위는 50주기를 맞아 여정남의 삶을 총망라할 수 있는 책자를 내보자는 취지로 자료집을 제작하고 있다. 지난해 10월부터 사전 조사와 자료 수집 등을 진행했다. 자료집에는 여정남과 민청학련 운동을 같이 했던 세대들, 여정남의 조카인 여상화 선생의 유족 인터뷰 등이 실려 있다. 책으로 공식 발간하지는 않는다.

또 경북대 사회과학대학 인근에 조성된 '여정남 공원'에 조형물을 설치할 계획이다. 공원에 있는 여정남 열사 흉상 뒤편에 동판을 설치해 50주기 선언문과 추모위원에 참여한 개인·단체의 이름을 새긴다.

이를 위해 현재 '추모위원' 신청(→링크)을 받고 있다. 가입비는 1구좌(계좌)당 10만원 이상이다. 추모위원에 가입하면 인혁당 사건 관련 사진, 신문 기사 등을 담은 도록과 함께 단체 티셔츠, 응원봉 등을 제공한다.

안영민 경북대 민주동문회장은 "여정남 열사의 경우 민청학련과 인혁당 재건위 사건 등 전국적 학생운동을 통해 유신 독재에 맞서 목숨을 걸고 싸웠다"면서 "특히 올해는 윤석열 대통령이 지난해 12.3 비상계엄으로 내란 혐의를 받고 있는데, 이런 정국 속에서 다시 한번 제대로 역사를 곱씹어보고 정신을 계승해야 한다는 의미가 중요해졌다"고 말했다.

여정남 열사는 1945년 대구에서 태어나 1962년 경북대 정치외교학과에 입학했다. 이어 1964년 6월 한일회담 반대 투쟁으로 제적당했다가 1969년 복학한 뒤 대구에서 민주화 운동을 주도했다. 1974년 '전국민주청년학생연맹(민청학련)' 사건으로 구속당했다가 이듬해 4월 9일 사형됐다.

◆ 영남대 동문들은 인혁당 50주기를 맞아 대학 출신 희생자 3명 도예종·서도원·송상진의 '추모비'를 다시 세울 계획이다.

영남대 민주동문회 등으로 구성된 '4.9통일열사 50주기 영남대 행사위원회'는 오는 3월 29일 영남대 종합강의동 앞 통일동산에서 '4.9통일열사 50주기 영남대 추모문화제'를 연다고 24일 밝혔다.

이를 위해 2월 초부터 재학생·졸업생·교수 등을 대상으로 추모위원 신청(→링크)을 받는 중이다. 목표 인원은 200여명이며, 회비는 1만원 이상이다.

특히 추모비의 경우 1995년 4월 영남대 민주동문회 등 동문들이 영남대 캠퍼스 내 통일동산에 추모비를 세웠으나, 경찰은 병력과 중장비를 투입해 이를 철거했다. 이에 지난해 민주동문회 내에서 "50주기 추모비를 설치하자"는 의견이 나왔고, 안건이 통과돼 추진할 수 있게 됐다.

하지만 학교 측과 협의는 없을 것으로 보인다. 1995년 첫 추모비를 세울 당시 대학 본부와 설치 장소 제공은 협의를 봤기 때문이라고 설명했다.

이형근 영남대 민주동문회장은 "인혁당 희생자들의 명예가 회복된 지 10여년이 지났지만, 유족들은 사건 발생 이후부터 50년간 이루 말할 수 없는 고통 속에 살아 왔다"면서 "그동안 영남대에서 추모제를 비정기적으로 진행했으나, 50주기를 그냥 보낼 수는 없어 진혼제를 올리고, 추모비라도 하나 세워 희생자들을 기리자는 취지"라고 설명했다.

도예종 열사는 1924년 대구에서 태어나 1951년 대구대(현 영남대) 경제학과 3학년에 편입 후 졸업했다. 대구에서 민주민족청년동맹 경북도연맹을 조직하고 한미 경제협정 반대, 일본 경제인 입국 반대 활동 등을 전개했다. 그러다 1961년 1차 인혁당 사건 주모자로 지목돼 징역 3년형을 받았다. 이어 1974년 인혁당 재건위 사건의 관련자로 구속돼 1년 뒤인 1975년 4월 9일 사형됐다.

서도원 열사는 1923년 경남 창녕에서 태어나 1950년 매일신문 논설위원을 역임했고, 청구대(현 영남대)에서 정치학을 강의했다. 1961년 민족민주청년동맹 경북도연맹 위원장을 맡았다. 1960년 4.19혁명 시기 통일운동을 전개한 이력으로 재판에서 7년형을 받고 서울교도소에서 2년 7개월간 복역했다. 1974년 인혁당 재건위 사건에 연루돼 1975년 사형됐다.

송상진 열사는 1928년 경북 달성군 공산면에서 태어나 1958년 대구대(현 영남대) 경제학과를 졸업했다. 민주민족청년동맹 경북도연맹 사무국장을 맡으며 한미 경협 반대 등의 활동을 했다. 1964년 1차 인혁당 사건으로 연행돼 무혐의로 풀려났지만, 1974년 인혁당 재건위 사건으로 구속돼 사형됐다.

◆ '인민혁명당 재건위 조작사건'은 박정희 독재정권 시기인 1974년 중앙정보부가 "북한 지령으로 인혁당 재건위를 구성해 국가 전복을 꾀했다"고 발표한 이듬해인 1975년 4월 9일 김용원·도예종·서도원·송상진·여정남·우홍선·이수병·하재완 등 8명에 대한 사형을 집행한 사건이다. 특히 도예종·서도원·송상진(영남대)·여정남(경북대) 열사 등 4명은 대구경북 출신이다. 사형 선고 18시간만에 집행이 이뤄져 국제법학자학회가 '사법사상 암흑의 날'로 지정했다.

대통령 직속 '의문사진상규명위원회'는 2002년 9월 12일 인혁당 사건을 재조사한 뒤 "중앙정보부의 고문에 의해 조작된 사건"이라고 발표했다. 법원도 2007년 재심을 통해 사형 선고를 받은 8명에 대해 무죄를 선고했다. 그해 8월에는 인혁당 유족들이 국가를 상대로 낸 손해배상청구소송에서 "국가 배상" 판결을 내렸다. 하지만 이명박 정권 당시인 2011년 대법원은 "과거사 배상금을 감액하라"고 판결했다. 박근혜 정부 국정원은 2013년 피해자와 유족들에게 부당이득금 반환 소송을 제기했고, 법원이 정부의 손을 들어주며 배상금 일부를 환수하도록 했다.

'사법사상 암흑의 날' 1975년 4월 9일 발생한 '인혁당 재건위 조작사건'이 올해로 50주기를 맞습니다. 박정희 독재 정부의 조작으로 인해 8명의 가장과 청년들이 사형선고 18시간 만에 목숨을 잃었습니다. 희생자 중 4명이 대구경북지역 출신입니다. '평화뉴스'는 당시 사건을 돌아보고 희생자들과 유족들, 관련자들의 삶을 재조명하는 연속 보도를 통해 인혁당과 같은 아픈 역사가 반복되지 않기를 바랍니다. <평화뉴스>

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지