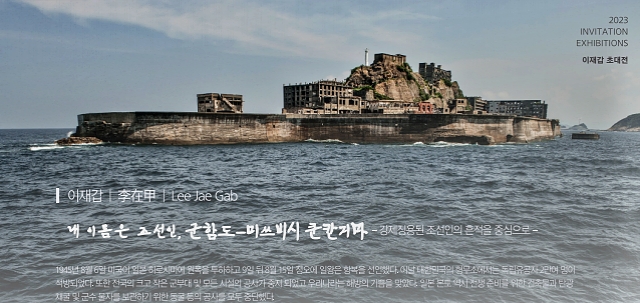

일제 강제동원의 아픔의 역사가 남아있는 섬 군함도 관련 사진전이 대구에서 처음으로 열린다.

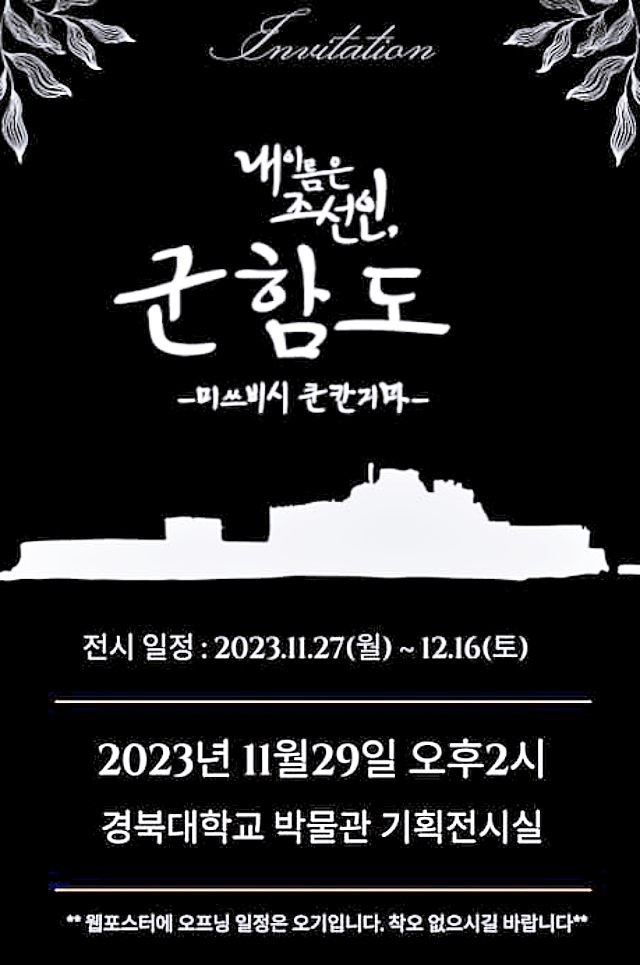

대구경북겨레하나(상임대표 김종국)는 오는 27일부터 12월 16일까지 경북대학교 박물관 기획전시실에서 '내이름은 조선인, 군함도 미쓰비시-쿤칸지마' 이재갑(57) 작가 사진전을 연다고 24일 밝혔다.

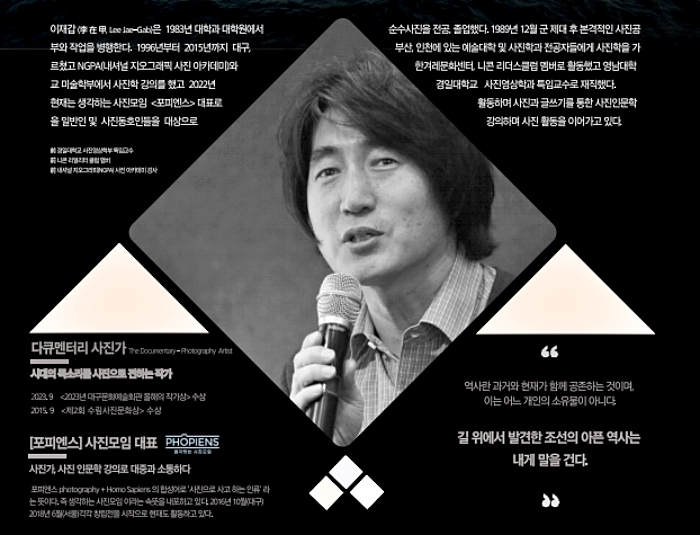

이재갑 작가는 지난 2008년 8월 일본의 감시를 피해 군함도를 찾아 몰래 사진을 찍었다. 조선인들이 강제로 끌려간 지옥의 섬에 여전히 남은 아픔의 역사를 카메라에 담았다. 조선인 숙소와 군함도 곳곳을 생생히 기록했다. 이 작가는 10월항쟁, 6.25전쟁 등 한국근현대사의 아픈 역사를 기록한다.

■이번 전시에는 <조선인 숙소와 앞마당> 등 이 작가의 대표적인 작품 40점을 전시한다.

군함도를 촬영한 국내 작가는 이 작가가 유일하다. 이 작가의 군함도 사진전은 서울, 부산 등에서 앞서 열린 바 있지만 대구 전시는 이번이 처음이다. 입장료는 무료다. 대신 기금은 사진집 등을 판매해 충당한다(→기억상자 구매안내). 오프닝 행사와 기자간담회는 오는 29일 오후 2시에 열 예정이다.

대구경북겨레하나는 "1923년 9월 1일 간토대학살(관동대학살.당시 관동대지진이 발생하자 일본은 조선인 탓이라고 주장하며 조선인 6,000여명을 무차별 학살했다.)로부터 100년이 지났지만 일본은 여전히 사과조차 않고 있다"며 "1945년 8월 15일 광복절 그 순간의 기쁨도 잠시, 오늘날까지 강제징용에 대해 어떤 사과와 배상도 않는 일본으로 인해 식민의 상처는 여전하다"고 밝혔다.

또 "시간이 흘렀다고 잊을 수는 없다. 상황이 바뀌었다고 가만 있는 것은 옳지 않다"면서 "수난을 겪은 역사를 되풀이하지 않기 위해 망각과 침묵을 거부하는 것에서 다시 시작해야 한다"고 주장했다. 이어 "쓰라린 기억이 오늘을 딛고 희망을 꽃을 피우는데 밑거름이 되길 바란다"며 "이번 사진전은 역사 정의를 위한 우리의 기억을 담은 행사다. 많은 시민들이 관람해달라"고 부탁했다.

박석준 대구경북겨레하나 운영위원장은 "최근 한일 문제, 피해자 인권 문제가 불거진 상황에서 어렵게 준비한 사진전"이라며 "대구 첫 사진전인만큼 많은 분들이 찾으셔서 기억해달라"고 말했다.

교육부와 유네스코 자료에 따르면, 일본 나가사키에 있는 무인도 '하시마(端島)섬'은 모습이 군함과 닮아 '군함도'라고 불린다. 해저 탄광으로 인해 1960년대까지 석탄을 채굴했다. 일본 제국주의 전쟁에 기여한 것이 군함도에서 생산된 석탄이다. 전성기인 1941년에는 41만톤의 석탄을 채굴했다.

태평양전쟁이 발발하자 일본은 물론 피식민 국가인 조선도 말려들었다. 일본은 석탄을 채굴하는 인력이 부족해지자 일제강점기에 피식민지 국가였던 조선에서 '국가총동원법'을 발령해 우리나라의 젊은 남녀 청년 800여명은 일본 하시마섬, 군함도로 강제동원했다.

■지옥의 섬 군함도의 시작이었다. 조선 청년들은 2교대, 하루 12시간 강제노동에 시달렸다.

콩기름을 짜고 남은 찌거기에 잡곡을 섞은 주먹밥 두 덩어리가 하루 식사의 전부였다. 가혹한 노동환경으로 질병에 시달리던 이들에게는 주먹밥마저 주지 않아 굶어죽는 이들도 있었다. 임금체불 규모도 막대했다. 강제노동과 학대에 숨진 조선 청년은 100여명에 이른다.

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지