"159개의 가정에 집 밖을 나갔던 자식들이, 가족들이 못 돌아왔습니다"

2022년 10월 29일 발생한 이태원 참사로 사랑하는 딸 최유진씨를 잃은 최정주 '10.29 이태원참사 유가족협의회' 운영위원의 말이다. 유가족들은 참사 당일 밤 연락이 끊긴 그들의 자녀 혹은 형제자매를 찾으러 참사 현장, 병원, 경찰서를 긴 시간동안 돌아다닌 이야기를 풀어나갔다. 참사로 희생된 가족을 그리워하며 눈물을 흘리는 유가족도 있었다.

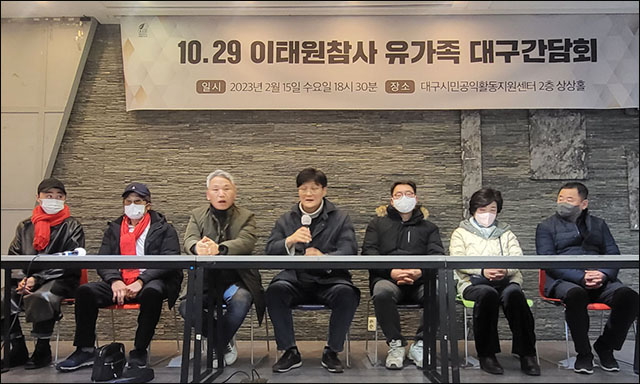

대구시민단체연대회의, 민주노총대구지역본부, 정의당·진보당 대구시당 등 24개 단체는 15일 저녁 대구시민공익활동지원센터 상상홀에서 ‘10.29 이태원참사 유가족 대구간담회’를 열었다. 유가족 7명을 포함해 60여명이 참석한 가운데 2시간가량 진행됐다. 유가족은 '독립적 특별조사위원회' 구성을 통한 ▲"이태원 참사 진상규명" ▲"책임자 처벌" ▲"재발방지대책 마련"을 촉구했다.

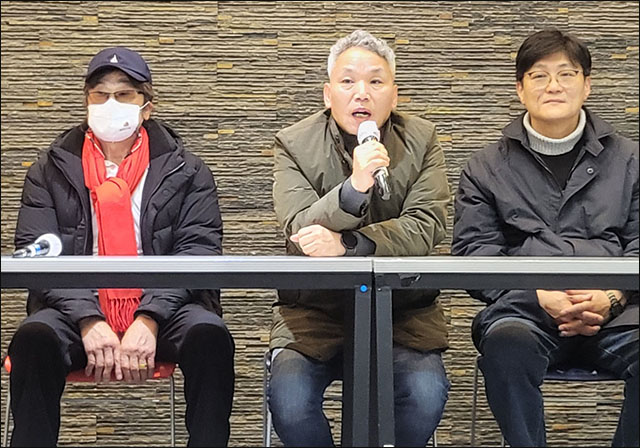

최정주 운영위원은 "저희가 겪은 일과 여러분들이 아는 내용은 많이 다르고, 많은 내용을 알리지 못하고 있다"며 "저희는 독립된 특별조사위원회를 구성해 무엇이 원인이었고 앞으로 어떻게 해야 하는지를 밝히고 싶고, 특별법을 만들려면 입법 청원이 필요하다"고 설명했다. 이어 "특별법을 발의하려면 한달 안에 5만명 이상의 국민 청원이 필요하다. 간단한 일일 수 있지만 현실적으로는 그렇지 않다. 대구에서도 힘을 합쳐주시길 바란다"고 호소했다.

이태원 참사 현장에서 가까스로 살아 돌아왔지만 함께 있던 쌍둥이 형을 잃은 유가족도 있었다. 안동에서 온 이태원 참사 희생자 홍의성씨의 쌍둥이 동생 홍두성씨는 "사고 당시 같이 있었다. 10분이 지나도 길은 열리지 않았고, 점점 압박으로 몸이 죄어왔다"며 참사 현장 상황을 떠올렸다. 이어 "20분 정도 지났을 때 숨을 쉬기도 힘들고 잠이 왔다. 그때 쌍둥이 형이랑 거리가 멀어졌다"고 말했다.

홍 씨는 또 "참사가 발생하기 전에 안전 경고 문자라도 돌렸다면 최소 몇 명은 죽지 않았을 것이고, 지하철 통제라도 했다면 그만큼 인원이 몰리지 않았을 것"이라고 주장했다. 그러면서 "충분히 막을 수 있었는데 막지 못했다. 사고 이후 살아있는 게 지옥이었다. 우리 가족이 돌아올 수 있다면 좋겠지만 그럴 수 없다는 걸 알기 때문에 진상규명과 책임자 처벌을 할 수 있었으면 한다"고 전했다.

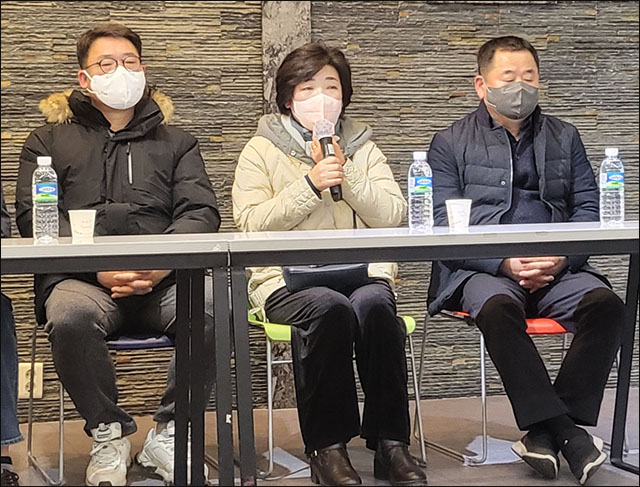

대구 이태원 참사 희생자 이승헌씨의 어머니 이향숙씨는 "우리 애는 대구에서 갔고, 직업 군인이었다. 19년 부사관으로 입대해 22년 8월 장기복무자가 돼 중사 신청을 했는데, 사망 이틀 전에 중사 승인이 났다"고 안타까운 사연을 전했다. 이어 "이태원 참사 당일 새벽 12시 반 이후에 아들이 이태원 참사에 연루돼 심정지 상태로 있다고 빨리 올라오라는 연락이 와 새벽 5시 반에 도착했는데, 막상 아들이 있는 병원에 가니 중환자실에 있다고 보지 못한다고 하더라"고 슬픔을 떠올렸다.

또 "국민들이 희생자와 유가족을 너무 빨리 잊은 것 같아 서글프고 안타깝다"면서 "진상규명과 책임자 처벌, 재발방지대책을 마련해 이런 사건이 다시는 일어나지 않기를 원한다"고 호소했다.

송진영 10.29 이태원참사 유가족협의회 부대표는 "정부에서는 이태원 참사 원인에 대한 답은 하지 않고, 그날 근무했던 용산경찰서장, 용산구청장, 119안전센터장 이런 사람들만 처벌하고 법적 책임이 그 사람들에게만 있다고 한다"며 "이런 식으로 가면 참사 원인 규명 자체를 할 수가 없다"고 언급했다. 이어 "원인 규명을 못하면 책임자 처벌을 할 수 없고, 그러면 이 사건은 또 일어난다"고 주장했다.

현재 '10.29 이태원 참사 시민대책회의'는 이태원 참사 진상규명과 책임자 처벌을 위한 서명운동을 진행하고 있다. 김선우 시민대책회의 조직팀장은 유족간담회 이후 그간의 경과와 활동을 전하며 "진상규명, 책임자 처벌, 피해자 권리보장·지원, 추모행동 확산에 힘쓰고 있다. 독립적 조사기구 설치를 위한 특별법제정 운동을 하고 있지만 국민이 입법청원을 하려 하니 많은 관심과 노력이 필요하다"고 당부했다.

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지