캠프데이비드 협정의 체결

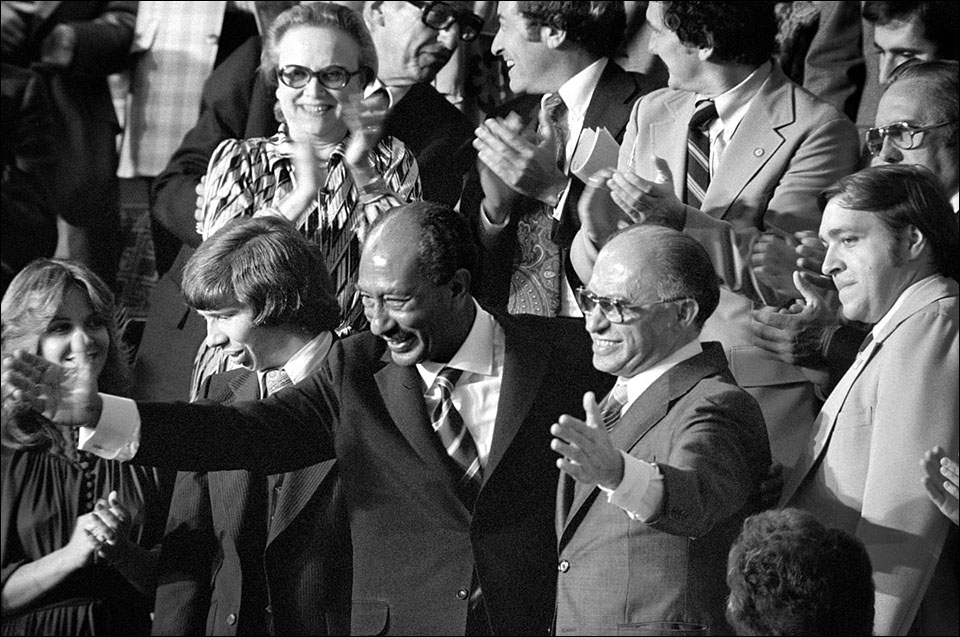

캠프 데이비드 협정(Camp David Accords)은 미국 대통령 별장 캠프 데이비드에서 12일간 비밀 협상에 이어 1978년 9월 17일 안와르 사다트 이집트 대통령과 메나헴 베긴 이스라엘 총리에 의하여 조인되었다. 2개의 협정은 백악관에서 조인되었고, 지미 카터 미국 대통령이 중개하고 입회하였다. 캠프데이비드 회담은 1967년 이스라엘과 아랍국가들 사이의 제3차 서남아시아(중동) 전쟁과 1973년 제4차 서남아 전쟁 이후 교착되었던 중동정세에 화해의 가능성을 열었다. 이슬람 아랍국가가 이스라엘을 인정하고 외교와 경제적 관계들을 정상화하는 데 처음으로 합의한 것이다.

지미 카터 대통령 후보는 1976년 대통령 선거 운동을 통하여 사라진 중동의 평화 과정을 회복시키겠다고 발표하였다. 1977년 1월 20일 취임한 자신의 임기 첫해에 그는 이미 이집트의 안와르 사다트, 요르단의 후세인 1세, 시리아의 하페즈 알아사드와 이스라엘의 이츠하크 라빈을 만났다.

1977년 5월 총선에서 장기 집권해 왔던 이스라엘 노동당이 메나헴 베긴의 리쿠드당에게 괴멸적인 패배를 당하고, 이와 함께 이스라엘의 정치적 상황은 극적인 변화를 겪었다. 베긴이 공식적으로 회담 개최에 호의를 보이는 동안 팔레스타인의 참여는 철저히 배제되었다. 베긴은 시나이반도를 반환하는 데 반대하지 않았으나 서안지구 통치를 양보할 수 없다는 그의 의지는 확고하였다. 이집트가 집단적인 아랍 세계의 이익보다 자국의 이익에 전념하기 시작하였고, 이스라엘은 팔레스타인을 아랍세계에서 고립시키고 자국에 위협이 되는 아랍의 단결을 어떤 식으로든지 훼손하기 위하여 이집트 등 전통의 아랍 적대국들과 우호적 외교 관계의 수립이 요구되었다.

1977년 11월 안와르 사다트는 이스라엘을 방문하는 첫 아랍 수뇌가 되었다. 사다트가 이스라엘과의 화해로 가는 데에는 미국이 제안한 경제원조가 큰 역할을 하였다.

양국 지도자는 1978년 9월 5일부터 17일까지 카터 대통령의 중재 하에 캠프 데이비드에 모여 13일간의 긴장되고 극적인 협상을 펼쳤다. 카터는 캠프 데이비드 한 오두막에서 사다트 혹은 베긴과 1 대 1 회담을 진행하면서 왕복 외교를 하였다. 특히 어려운 상황이 회담의 10일째에 일어났다. 시나이반도로부터 이스라엘의 철수와 서안 지구의 지위는 회담의 주요한 과제였다. 카터는 마지막으로 협정이 가능할 때까지 3일을 더 끌었다. 결과는 캠프데이비드 협정의 성사였다. 이집트는 팔레스타인의 대의를 배반하고 점령당한 영토 시나이반도의 반환을 보장받는 대신 팔레스타인 서안지구의 팔레스타인 반환을 사실상 포기하는 태도를 보였다.

이스라엘은 이집트와 정상의 외교 관계를 위하여 시나이반도로부터 군인들을 철수하여 이집트에게 되돌려주고, 수에즈 운하와 가까이 있는 수로들에 통행의 자유를 보장하는 데 동의하였다.

이집트–이스라엘 평화 조약(Egypt–Israel peace treaty)은 1979년 3월 26일 워싱턴 백악관에서 이스라엘의 총리인 메나헴 베긴, 이집트의 대통령인 안와르 사다트가 서명하였으며, 미국의 대통령 지미 카터가 입회인으로 서명하였다. 캠프데이비드 협정이 조인된 후 사다트는 미국을 방문하여 1980년 4월 8일 백악관에서 카터 대통령을 만난다.

캠프데이비드 협정의 주요 내용과 국제사회의 비판

캠프데이비드 협정(Camp David Accords)은 2개의 주요 협정(agreements)으로 구성되어 있었는데, 중동에서 평화를 위한 구조(A Framework for Peace in the Middle East)와 이집트-이스라엘 평화 조약 체결을 향한 구조(A Framework for the Conclusion of a Peace Treaty between Egypt and Israel)였다.

첫 협정, 즉 “중동에서 평화를 위한 협정”은 3개 부분으로 구성되었다. 첫 부분은 서안 지구와 가자 지구에서 자율권이 있는 자치정부를 설립하고, 유엔 안전보장이사회 결의 242호를 완전히 실행하기 위한 협상을 위한 기본틀이었다. 두번째 부분은 이집트-이스라엘의 관계에 대한 기본틀이었다. 세번째 부분 "연합 원리"는 이스라엘과 그 아랍 이웃국가들 사이의 관계에 적용될 원리(principle) 문제였다.

이스라엘 이집트 평화협정 체결의 공을 인정받아 메나힘 베긴과 안와르 사다트는 노벨 평화상을 공동수상했다. 캠프데이비드 협정은 이스라엘에 대항하여 연합해 온 아랍 전선의 분열을 극적으로 촉진하였다. 아랍국가들 대다수는 이집트가 팔레스타인 문제의 분명한 해결을 명시하지 아니한 채 이스라엘과 화해하는 것에 대하여 비판적이었다. 특히 시리아는 이집트가 이스라엘과 평화협정을 포기하지 아니하면 이집트와 화해할 수 없음을 통보하였다.

캠프데이비드 협정 중 “중동에서 평화를 위한 협정”에 대한 국제사회의 반응은 매우 비판적이었다. 유엔총회는 이 협정을 거부하였는데, 그 이유는 이 협정이 유엔과 팔레스타인해방기구의 참가 없이 체결되었다는 것과 팔레스타인인들의 귀환의 권리, 자결의 권리, 민족 독립과 주권에 대한 권리에 부응하지 않는다는 것이었다. 1978년 12월 유엔총회 결의 33/28은 그 협정들이 유엔과 그 헌장, 그리고 관련 결의들의 틀 내에 있어야 하고, 팔레스타인인의 귀환의 권리와 민족독립 및 주권에 관한 권리를 포함하고 있어야만 유효하다고 선언하였다. 1979년 12월 6일 유엔은 총회결의 34/70을 통하여 팔레스타인인들의 권리와 평화를 향한 포괄적 해결책에 부합하지 않는 모든 부분적 협정과 분립된 조약들을 비난하였다.

캠프데이비드 이후 1982년 이스라엘의 레바논 침공에 따른 5차 서남아시아 전쟁, 1987년 팔레스타인의 1차 인티파다의 큰 희생을 거치면서 서남아시아 국제정치는 1993년 오슬로 협정, 1994년 이스라엘-요르단 평화 조약 등 이스라엘이 원하는 방향, 즉 팔레스타인 인민들의 뜻에 반하는 방향으로 진행되어 갔다.

[기고] 성상희 / 변호사. 생명평화아시아 이사

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지