어젯밤, 철책 너머로 들리던 소리가 멈췄다. 접경지역의 새벽은 오랜만에 고요했고, 주민들은 낯선 평온 속에서 아침을 맞았다. 북한이 대남 소음 방송을 중단했다는 소식이 전해졌다. 단순한 ‘소리’ 하나가 멎었을 뿐이지만, 그것은 이 땅을 짓눌러온 긴장의 공기를 조금은 가라앉히는 변화였다.

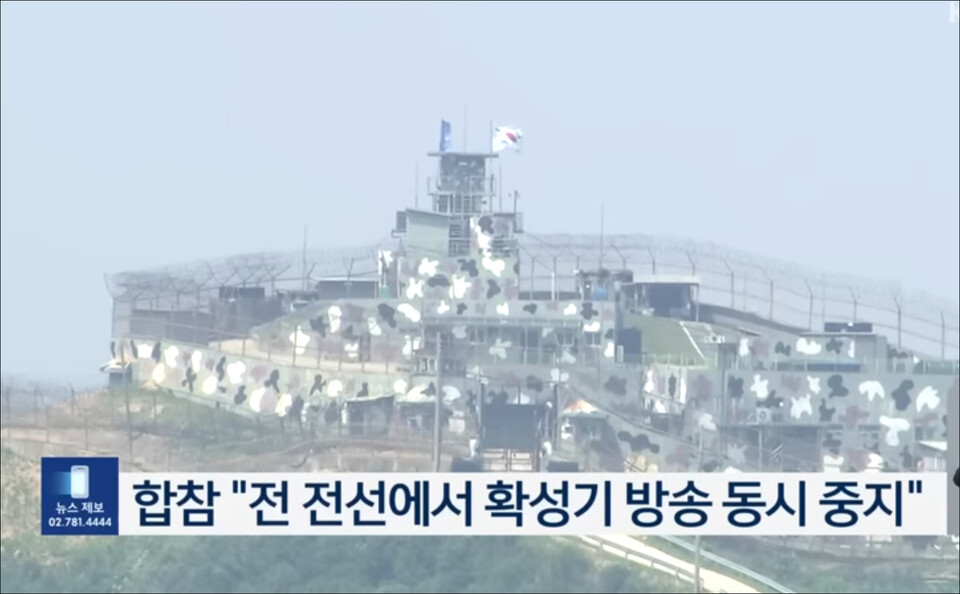

우리 군의 대북 확성기 방송 중단, 그리고 이에 호응한 북측의 대남 방송 중단은 단절된 신뢰의 실금 속에서 비로소 ‘상호 존중’이라는 두 글자가 다시 피어오르는 조짐처럼 느껴진다. “모진 바람이 불어야 봄이 오는 줄 안다”는 어느 시인의 말처럼, 수많은 마찰과 상처를 겪어낸 남북 사이에 어쩌면 다시 봄이 오려는 것일까.

북한의 확성기 방송은 단순한 ‘소리’ 그 이상이었다. 밤낮 없이 들려오는 기계음은 아이들의 꿈을 깨웠고, 어르신들의 신경을 긁었으며, 농부의 밭에도, 주부의 부엌에도 끝없이 파고들었다. 소음이 일상이 된 삶은 분단이 아직 끝나지 않았음을 뼈저리게 일깨우는 고통이었다.

남북 간 긴장이 높아질 때마다 주민들은 공포와 분노, 체념 사이에서 하루를 견뎌야 했다. 한 접경 지역 주민은 “당장 전쟁이 난다고 해도 이상하지 않을 만큼 마음이 무너졌다”고 토로한 적이 있다.

이런 가운데 이재명 정부의 결단은 신중하면서도 용기 있는 선택이었다. 확성기 방송 중단은 단지 ‘심리전 중단’ 이상의 의미를 갖는다. 그것은 남북 간 신뢰 회복의 첫 제스처였고, 무엇보다 고통받아온 국민의 삶을 먼저 생각한 새 정부의 결단이다. 이 정부 들어 처음으로 남북 간에 상호적 긴장완화 조치가 실현되었다는 점에서, 우리는 작지만 분명한 변화를 목도하고 있다.

물론, 긴장은 여전히 살아 있다. 민간의 대북전단 살포는 중단되지 않았기 때문이다. 언제 이를 빌미로 북이 다시 미사일 실험발사 등 긴장고조 조치를 취할지 모른다. 그렇기에 확성기를 멈춘 지금, 우리는 다시 이성적인 목소리로 물어야 한다. 전단이 남기는 것은 자유의 깃발이 아니라, 접경지의 또 다른 분노와 위험일 뿐이다. 북한을 향한 전단은 곧 우리 자신에게로 돌아오는 분노의 화살이 될 수 있다.

이제는 말할 때다. 말을 나눌 때, 총이 멈춘다. 서로의 삶을 들여다볼 때, 경계가 옅어진다. 그것이 평화의 첫 걸음이다. 남북 대화는 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제다.

그간 중단된 남북 교류는 지금 이 순간, 가능한 영역부터 재개되어야 한다. 이산가족 상봉, 재해 협력, 보건 지원, 개성관광과 공단 재개, 금강산 관광 재개 등 손닿을 수 있는 의제부터 시작하자. 그리고 이를 위한 남북 간 실무회담을 즉시 개최하자. 군사적 제스처 이전에, 생활과 사람을 중심에 둔 대화부터 시작해야 한다.

이제 우리는 ‘적막’이 아니라 ‘대화’로 새벽을 깨워야 한다. 다시 시작된 평화의 신호에 귀 기울이며, 정부는 한반도 평화의 실마리를 놓치지 말고 한 걸음 더 내디뎌야 한다. 우리 국민도 이 길에 힘을 보태야 한다.

소음이 멈춘 그 자리에서 우리는 다시 묻는다. "우리는 왜 분단을 일상처럼 견뎌야 하는가?"

그리고 우리는 이제 다짐한다. 다시는 총성이 아닌 말이 울리는 나라, 적대가 아닌 공존이 숨 쉬는 한반도를 위해, 지금 이 순간부터 행동하자.

[기고] 김두현 / 평화통일대구시민연대 운영위원

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지