"아버지 얼굴도 못 보고 이름도 한 번 못 불러본 채 행방불명 됐다. 올해로 아흔여섯인 어머니는 시신을 확인하지 못했으니 아직도 아버지가 살아있다고 믿는다."

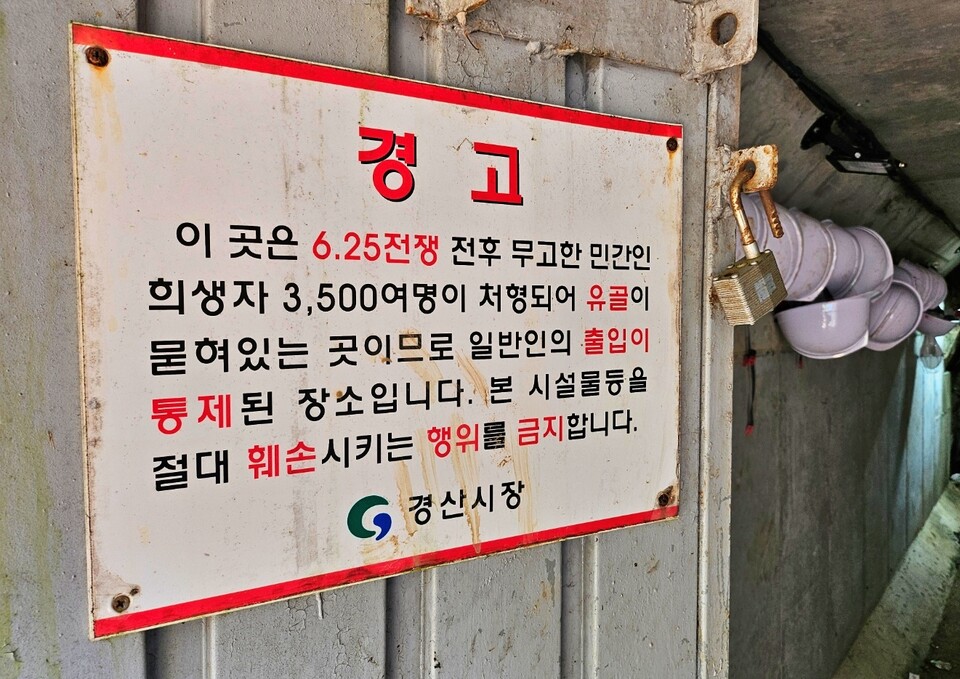

한국전쟁 전후 '민간인 학살지'인 경북 경산시 코발트광산을 찾은 유족 이창희(75.남)씨가 한탄했다. 유족회 이사를 맡으며 자주 코발트광산 갱도에 출입했지만, 여전히 들어갈 때마다 마음이 찢어진다.

이씨는 지난 1950년 본인이 100일도 넘지 않은 갓난아기일 때 아버지를 잃었다. 아버지는 '보도연맹'이 무엇인지도 모르고 가입했다. 지역마다 할당된 인원을 충당해야 했던 이장 탓이다.

"보도연맹은 교육과 사상 전향을 한다"는 명목으로 어느 날 경찰에서 아버지를 데려갔다. 그리고 얼마 지나지 않아 경찰이 보도연맹원이라는 이유로 아버지를 잡아갔다. 아버지가 경찰서에 있을 때 면회를 갔던 이씨의 할아버지는 경찰로부터 "황소 한 마리만 가져오면 집에 보내주겠다"고 해서 돈을 마련해 다음날 아침에 경찰서를 찾아갔지만, 이미 아버지는 흔적도 없이 사라지고 없었다. 할아버지가 경찰에 "(내 아들은) 어디 갔냐"고 물어봤지만 아무도 가르쳐주지 않았다.

이씨는 "마댓자루 수천 개를 꺼내 유해를 수습했지만, 아직 수평 갱도 내 물이 고여 있는 곳이나 땅속에도 유골들이 많다"면서 "끝없이 기다려야 하는 슬픔이 계속 이어지고 있다"고 토로했다.

경산 코발트광산에서 민간인 학살 사건이 발생한지 올해로 74년이 됐다.

이유도 모른 채 국가폭력에 희생된 부모들을 그리워하던 유족들도 어느새 흰머리가 나고 얼굴에 주름이 졌다. 2년에 걸쳐 4,000여점의 유해와 유품을 모두 수습했지만 유족들은 여전히 마음이 편치 않다.

고령으로 인해 진상규명 결정도 받지 못한 채 돌아가시는 유족들이 늘어나고 있기 때문이다. 게다가 차디찬 갱도 속에 여전히 남아있을지도 모르는 유해를 생각하면 잠이 오지 않는다. 유족들은 애타는 마음으로 국가에게 "잔여 유해 발굴"을 요구하고 있다.

'(사)한국전쟁전후 경산코발트광산 민간인희생자유족회(이사장 나정태)'는 11일 오후 경북 경산시 평산동 652번지 '경산코발트광산 민간인희생자 위령탑' 앞에서 '한국전쟁전후 경산코발트광산 민간인희생자 제74주기 합동위령제'를 열었다. 위령제는 오후 1시부터 2시간 동안 평화문화제, 고유제, 합동위령제 순서로 진행됐다.

나정태 유족회 이사장과 박무석 사무국장, 이옥남 '진실·화해를 위한 과거사정리위원회' 상임위원, 채영희 10월항쟁유족회 이사장, 안문길 경산시의회 의장, 윤희란 경산시 부시장 등 200여명이 참석했다.

유족회는 지난해부터 2년 동안 3차례에 걸쳐 코발트광산 유해 수습을 진행했다. 모두 4,500여개의 마대자루를 꺼내 수습한 결과, 유해·유품 4,787점이 나왔다. ▲지난해 3월~5월 1차 유해 수습에서는 마대자루 1,300개에서 유해 1,400여점을 발견했고 ▲그해 7월 2차 유해 수습에서는 마대자루 1,100여개에서 유해 537점이 나왔다. ▲올해 7월 진행된 3차 수습에서 나머지 2,100여개 흙포대를 꺼내 2,850여점을 발굴했다.

하지만 아직도 광산 내에 미처 발굴하지 못한 유해들이 많이 남아 있다. 유해 발굴 사업을 직접 발주하거나 경산시에 교부금을 내려보내던 진화위의 조사 기한도 내년 5월이면 끝이 난다. 사실상 국비로 유해 발굴 사업을 진행하기는 어려운 것이다.

경산시는 도비·시비를 활용해 유해 수습 작업을 계속 진행하겠다는 계획이다. 시는 지난 8월 코발트광산 내 추가 유해 수습을 위해 경북도에 사업비를 요청했다. 경북도에서 예산을 심사한 뒤 도의회 의결을 거쳐 도비를 받게 되면 시비를 함께 사용해 내년부터 추가 유해 수습을 할 계획이다.

나정태 이사장은 "경산코발트광산 학살 사건은 역사가 증언하는 피해 현장"이라며 "진화위로부터 진상규명 결정문도 받지 못하고 돌아가시는 유족들도 나오고 있다"고 밝혔다. 이어 "위령사업은 유족이 한 명이라도 살아 있을 때까지 뼈 조각 하나라도 더 발굴해서 한을 풀어야 한다“고 촉구했다.

경산시 복지정책과 관계자는 "당초 계획했던 예산으로 발굴을 마무리하려 했지만 유해가 끊임없이 나왔다"면서 "유족들이 추가 발굴을 요청했으나 당장 사용할 수 있는 예산이 없어 도비를 같이 청구하려 경북도에 요청했다"고 밝혔다. 이어 "도비 반영 여부에 대해서는 확정된 것은 없다"면서 "만약 예산이 내려오면 도비에 시비를 보태고, 내려오지 않아도 전액 시비로 발굴을 진행하는 등 다른 방안을 생각해볼 것"이라고 덧붙였다.

※경산 코발트광산은 일제강점기인 1937년 개업해 금과 은, 코발트 등을 채굴하던 곳으로 1945년 해방과 함께 폐광됐다. 진화위 조사보고서에 따르면, 경산 코발트광산 민간인 학살 사건은 1950년 한국전쟁 발발 직후 경산·대구지역의 국민보도연맹원, 대구형무소 재소자, 요시찰 대상자들이 코발트광산 등지에서 군경에 의해 이곳에 끌려와 집단 학살된 사건이라고 규정했다. 당시 진화위는 이 사건의 전체 희생자 수가 1,800여명 정도일 것으로 추정했으나 유족들은 3,500여명에 이르는 것으로 보고 있다.

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지