태풍 산산 영향권에 든 지난 8월 29일 오전. 쏟아지는 폭우와 강풍을 뚫고 15명의 한국인들이 일본 후쿠오카 오호리공원을 걸었다. 공원에서 770m 떨어진 주택이 여행자들의 목적지다.

평범해 보이는 집에는 어느 일본인 노부부가 산다. 하나후사 도시오(花房俊雄.80), 하나후사 에미코(花房恵美子.76)씨다. 각자 1943년, 1948년 태평양전쟁 전후로 태어난 두 사람은 빗속을 뚫고 찾아온 한국인 여행자들을 다정히 맞았다. 빗물을 정리한 이들은 거실에 놓인 대형 테이블로 삼삼오오 자리를 잡았다.

노부부는 테이블에 앉은 여행자들에게 아주 오래된 이야기를 차분히 들려줬다. 일본 정부에 맞선 한국인 할머니들의 지난 28년 미완의 싸움 '관부재판' 연대기다. 모두 함께 둘러앉은 거실의 그 자리는 바로 30년 전 김문숙, 박두리, 하순녀 등 피해자 할머니들이 함께 밥을 먹고, 잠을 자고, 이야기하던 곳이다.

에미코씨는 "1992년 할머니들을 처음 만났을 때 그들은 60대~70대였다"며 "연약하다는 느낌보다 투쟁을 하시던 분들이라 그런지 건강하고 튼튼하고 하나같이 매력이 있었다"고 회상했다. 당시 "할머니들을 돕던 주축은 40대였지만, 20대 젊은 친구들도 많았다"면서 "한국의 '3포세대'처럼 일본에서도 고통받는 세대였는데, 할머니들을 지원하는 과정에서 커다란 힘과 에너지를 얻었다"고 말했다.

공판 일화도 떠올렸다. 그는 "할머니들은 매회 재판관에게 피해 증언을 들려주는 것을 전략으로 삼았다"며 "좋은 전략이었을 뿐만 아니라 할머니들이 스스로의 고통에서 해방되는 과정이기도했다"고 발언했다.하나후사 부부 집에서 함께 재판 전략을 짜고, 번역을 하고, 회의하던 시기는 '수학여행'이라고 표현했다. 에미코씨는 "같이 노래하고 이야기하고, 잠들고 하는 전체가 합숙하는 것처럼 즐거웠다"고 밝혔다.

◆ 부부는 30여년간 위안부, 근로정신대 피해자를 돕는 시민운동을 했다. 1992년 '전후 책임을 묻는다·관부재판을 지원하는 모임'을 만들어 사무국장을 맡고 회원 500명을 모아 할머니들을 지원했다. 도시오씨는 '후쿠오카현 조선인 강제노동 노동자 유골 조사'에 참여했고, '일본군 위안부 문제 해결을 위한 전국행동' 공동대표를 맡았다. 에미코씨는 '위안부 문제에 대처하는 후쿠오카 네트워크' 총무 역할을 하고 있다.

시민활동가의 시작은 관부재판이었다. '관부(關釜)재판'은 '부산 일본군 종군 위안부·여자근로정신대 공식 사죄 등 청구 소송'의 별칭이다. 부산지역 위안부 피해자(강제 성노예 피해자) 3명과 여자근로정신대(강제 노동 징용 피해자) 피해자 7명 등 10명은 1992년 12월 25일 일본 정부를 상대로 사죄와 배상을 요구하는 소송을 냈다. 제소한 곳은 일본 야마구치현 지방재판소 시모노세키 지부다.

때문에 시모노세키(下關.하관)의 '관'과 부산(釜山)의 '부'를 줄여 관부재판이라고 부른다. 한국의 위안부와 근로정신대 피해자들이 일본 정부를 상대로 공식 사죄와 배상 책임을 물은 최초의 소송이기도 하다. 1심 재판은 1998년 2월 27일까지 6년간 진행됐다. 1심 재판부는 "원고(피해자) 증언 사실성을 인정한다"며 "반인도적 제도에 책임을 인정하고, 위안부 피해자 3명에 대해 각 30만엔을 지급하라"고 판결했다.

도시오씨는 "부모세대가 일으킨 전쟁에 대해 원죄 의식이 있다"며 "속죄의 마음으로 할머니들을 도왔다"고 설명했다. 이어 "일본인이라는 생각해 늘 가해 의식을 갖고 있었는데, 재판을 통해 할머니들을 도우며 피해자들의 심정을 조금이나마 이해했다"면서 "어떻게든 할머니들을 이기게 하고 싶었다"고 털어놨다.

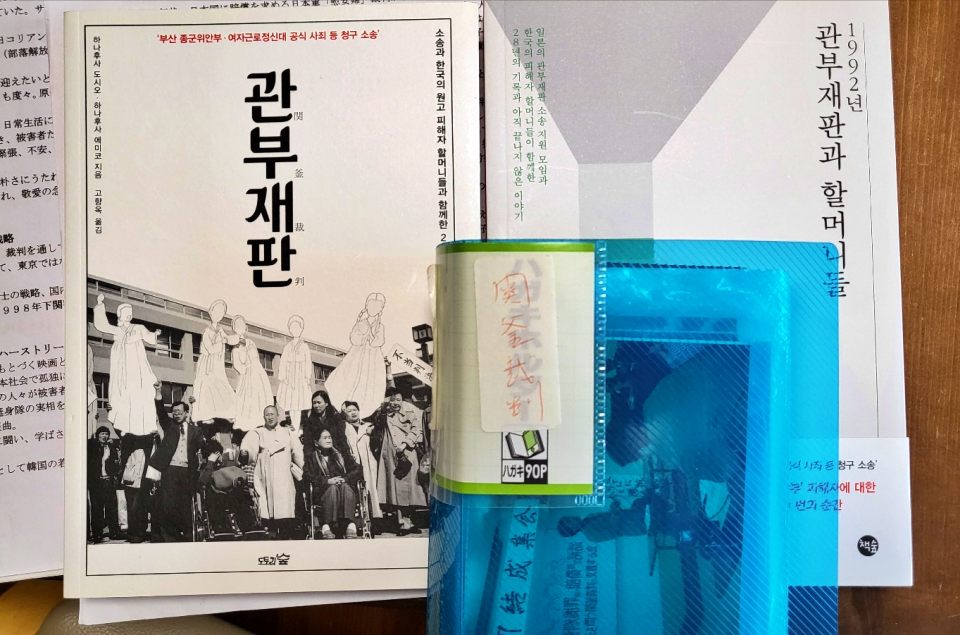

집에는 할머니들과 추억 사진이 한가득이다. 당시를 기록한 <관부재판(도토리숲.2021년.하나후사 도시오·에미코)>책도 보인다. 여행객들은 사진첩을 넘기며 할머니들과 부부의 당시 싸움을 짐작해본다.

◆ 1심 재판부는 7명 나머지 피해자들에 대해서는 기각했다. 일부 승소한 셈이다. 한국을 포함해 태평양전쟁 당시 일본제국주의 피해를 입은 동남아 11개국이 1990년대 일본을 상대로 배상 소송을 했지만, 일본 내에서 '유죄'를 인정한 판결은 '관부재판'이 최초이자 마지막이다. 1심 후 재심, 3심 최종심 모두 다퉜지만 판판히 깨졌다. 2001년 3월 2심과 2003년 3월 3심 최고재판소는 모두 피해자들 상고를 기각했다.

에미코씨는 "일본의 재판관들의 양심에 기대했지만 기대는 기대로 끝이났다"며 "할머니들은 재판 결과를 이해하기 힘들어했다. 받아들이지도 못했다"고 밝혔다. 이어 "나중에 '민간기금' 지원 이야기가 나왔을 때는 박두리 할머니가 엄청 화를 내기도 했다"면서 "할머니들의 심정을 재판이 다 담지 못했다"고 했다.

최종심 패소 후 지원모임은 양심 있는 일본 국회의원들과 합심해 일본의 사죄와 배상을 할 수 있는 '위안부 문제 사죄배상법' 입법운동을 펼쳤다. 또 근로정신대의 실질적 사용자 일본 '미쓰비시중공업'과 도야마 군수업체 '후지코시'를 상대로 배상 소송도 했다. 하지만 입법운동은 일본 정치권에서 민주당이 실각하며 사실상 지지부진한 상태고, 소송은 모두 졌다. 이후 지원단체인 연락회는 공식적으로 해산했다.

◆ 할머니들은 최종 패소했다. 하지만 하나후사 부부는 할머니들 싸움은 아직 끝나지 않았다고 했다. 관부재판은 미완의 싸움으로 마무리됐지만, 위안부 진상규명은 남은 자들의 '기억 싸움'이라는 것이다.

도시오씨는 "일본 젋은이들 뿐만 아니라 일반 시민들은 역사에 대해 알려고도 하는 의식 자체가 없다"며 "제대로된 역사를 접하기도 어렵다"고 말했다. 특히 "일본 교과서의 경우 아베 정권 이후 '역사 말살 정책'을 사용하고 있다"며 "강제징용, 위안부 등의 표현은 대부분 삭제됐다"고 지적했다.

그럼에도 노부부는 요즘에도 주말마다 거리에서 "위안부 역사 진상규명" 등을 촉구하는 전단지를 돌리고 있다. "너희는 일본인 아니지?"라는 막말을 들어도 참고 견딘다. 에미코씨는 "할머니 한분 한분의 삶에 대한 헌정, 걸어오신 그 길을 남기고 싶다"며 "그 마음을 어루만지고 싶다"고 말했다. 도시오씨는 "운동만으로는 위안부 문제 해결이 잘 보이지 않는다"고 했다. 하지만 "여러분 같은 분들이 기억해주면 할머니들의 피해자로서의 삶, 투쟁가로서의 삶이 오래 오래 남을 것 같다"고 덧붙였다.

※ 대구지역의 시민단체인 '생명평화아시아'는 지난 8월 29일부터 9월 2일까지 일본 후쿠시마와 히로시마 등에서 '2024 일본 생명평화기행'을 진행했다. 전국에서 온 시민 15명(구명숙, 김누리, 김민정, 김영화, 김찬휘, 김효정, 김헌성, 박재현, 성상희, 이명은, 장지혁, 정미설, 차우미, 한혜원, 허승규)이 기행에 함께했다. 현지 도움과 통역은 이승훈 히로시마 평화교육연구소(HIPE) 사무국장이 맡았다.

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지