20여 년 동안 연기이력을 쌓아온 한 명의 개성적인 배우를 우리는 잃었다. 이선균의 죽음은 한 사람의 인권(人權)을 다루는 우리 사회의 수준과 사법 시스템의 폭력적 작태를 재삼 생생하게 전시해주었다. 문제는 이와 같은 사례가 반복되고 있음에도 불구하고 그것의 심각성을 우리 사회가 제대로 받아내지 못하고 있다는 사실이다. 잘못한 게 있으면 그에 합당한 대가를 치르는 것은 두말할 필요가 없다. 문제는 범죄 사실을 밝히는 과정에서 개인 인권의 침해와 공정성(公正性)에 대한 사회적 통제가 여전히 개선되지 않을 뿐만 아니라 이에 대한 우리 사회의 인식이 변함없이 결여되어 있다는 점이다. 죽음이 너무 일상화된 탓일까. 한 사람의 인권에 대해 왜 우리는 이토록 무감한 것인가.

이선균 씨의 경우, 사건번호도 부여되지 않는 내사 단계의 사건이 언론에 노출되고 이 과정에서 개인의 사생활이 일방적이고 무차별적으로 확산되면서 그는 결국 죽음의 벼랑으로 몰렸다. 수차례의 검사를 통해 그의 혐의가 입증되지 않았음에도 불구하고 억울하다는 그의 호소와 세 번째 소환을 비공개로 해달라는 요청은 모두 묵살되었다. 사안의 성격은 다르지만 이선균의 사건을 처리하는 수사과정과 언론의 행태, 그리고 우리 사회의 반응은, 끔찍하게도 소중한 정치 지도자를 잃었던 트라우마를 내게 다시 소환해주었다.

공인(公人)의 사전적 정의와 실정적(實定的) 규정은 다르지만, 자신의 직무나 활동으로 인해 대중의 관심을 받는 이들에게 부정적 이슈로 포토라인에 서는 일이 상상을 초월하는 공포를 줄 것임을 헤아리는 데는 특별한 능력을 필요로 하지 않는다. 그런 점에서 공인이 누리는 관심과 인기, 그리고 그에 따른 영향력은, 한편으로는 몹시 두려운 일일 테고 공인에게 드리워진 빛과 어둠은 그들이 감당해야 할 숙명이겠지만, 바로 그러한 이유로 인해 공인의 사안을 다룰 때는 보다 엄정하고 공정한 잣대가 요청된다고 할 수 있다.

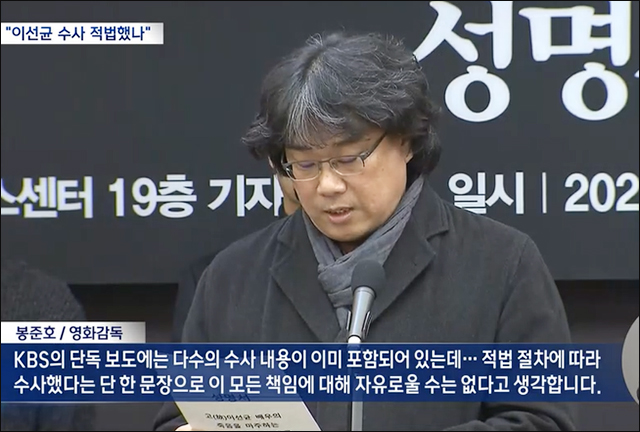

수사과정에서 경찰은 혐의 입증에 계속 실패하면서도 배우 이선균 씨를 세 차례 포토라인에 세움으로써 그를 압박했다. 어찌 우리의 검찰과 경찰은 변함없이 이벤트나 의례를 수사과정, 혹은 수사의 목적으로서 활용하고 있는가. 사회학자 엄기호의 표현대로 한국의 공권력은 이벤트·의례가 곧 권력인 ‘극장권력’에 가깝다. 대한민국 공권력의 핵심인 검찰은 그간 이벤트와 전시의 주관자로서 자신의 권력을 과시해왔고, 이선균 씨의 사건에서는 그 역할을 경찰이 대신하였다.

노무현 대통령은 2005년 농민대회 진압과정에서 벌어진 사망 사건에 대한 대국민 사과담화에서 "공권력은 특수한 권력입니다. 정도를 넘어서 행사되거나 남용될 경우에는 국민들에게 미치는 피해가 매우 치명적이고 심각하기 때문에 공권력의 행사는 어떤 경우에도 냉정하고 침착하게 행사되도록 통제되지 않으면 안 됩니다. 그러므로 공권력의 책임은 일반 국민들의 책임과는 달리 특별히 무겁게 다루어야" 한다고 역설한바 있다. 우리의 공권력이 “냉정하고 침착하게 행사되도록 통제”하는 일은 우리의 민주주의 진보에 가장 중요한 관건 중의 하나이다.

또 하나, 이번 이선균 씨의 사건에서 경찰과 언론은 마약수사와 상관없는 고인의 사생활과 관련된 내용들이 일방적이고 무분별하게 확산되도록 일조하거나 방조했다. 그 내용들은 우리의 ‘알권리(right to know)’에 속하지 않았다. 자유롭게 정보를 수령, 수집하거나 정보공개를 청구할 수 있는 헌법상의 권리인 ‘국민의 알권리’는 공적인 영역으로 철저히 제한되어야 한다.

1643년 영국 의회에서 통과된 출판허가법(의회에서 파견한 검열관의 언론·출판물에 사전 검열의 법제화)에 대한 반대 운동의 하나였던 팸플릿 ‘아레오파지타카(AREOPAGITACA)’에서 주창한 ‘국민의 알권리’는 언론과 사상의 자유를 통제하려는 국가의 억압에 대한 비판에서 제기된 것임을 분명히 해야 하며, 이를 우리의 법과 제도로서 확증해야 한다.

한 연예인과 유흥주점에 종사한 여성 사이에서 일어난 일을 그와 사적으로 전혀 무관한 내가 도대체 왜 알아야하는가, 그것은 일반 국민이 관심을 가질 필요가 없는, 아니 공동체가 관여해서는 안 되는 지극히 사적인 영역이다. 관련 당사자들이 알아서 해결할 사생활일 뿐이다. 이를 까발리고 돈벌이의 수단으로 삼는 일은 사회적 관음증이자 범죄행위이다. 호기심과 관음증이 알권리로 포장될 수는 없는 일이다. 공인(公人)의 성격과 알권리의 내용은 좀더 복합적인 검토가 필요하지만 앞으로 더 기승을 부릴 황색언론과 유튜버들의 욕망 앞에서 사적 영역의 보호는 매우 엄중한 인권지대임을 법적으로 분명히 할 필요가 있다. 대한민국 헌법 제17조(“모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다”)는 사생활에 관한 권리를 국민의 기본권으로 명시하고 있다. 목숨으로 유명세(有名稅)를 치르는 일이 재발되지 않도록 하는 것은 언론·표현의 자유만큼이나 중요한 일이다. 근대사회의 중요한 규칙이라고 할 ‘시민적 무관심’의 영역을 사회적 관음증의 대상으로 허용하는 것은 천박한 자본의 욕망에 민주주의의 기본권을 내주는 일이다.

반면 ‘국민의 알권리’는 공적인 영역에서 보다 엄중하게 보장되어야 한다. 공권력에 대한 사회적 견제, 시민적 감시의 차원에서 알권리는 확대되어야 하고 보다 철저하게 엄수되어야 한다. 그런 점에서 야당 대표를 향한 테러행위의 관련 사실을 비공개로 처리하고 있는 한국경찰의 작태는 헌법이 보장하고 있는 국민의 알권리를 자의적으로 가로막는 반헌법적 행위이다. 한국경찰이 비공개로 처리한 야당대표 피습 사건의 범죄자의 실명을 미국의 일간지(The Newyork Times)에서 확인하는 일은 지금-이곳의 현실을 적나라하게 드러내주는 씁쓸한 코미디이다. 검찰의 특활비 처리나 대통령실의 정보공개 거부 행위 역시 마찬가지이다.

이번 야당 대표의 피습사건은 범행의 중대성이나 충분한 증거들, 시민의 알권리나 공익의 측면에서 신상공개의 사유를 모두 충족한다. 사회적으로 중대한 공적 사안을 자의적으로 통제한 경찰을, 과연 공권력의 집행기관이라고 할 수 있는가. 나는 한 나라의 제1야당 대표를 피습한 범죄자가 어떤 동기와 목적으로 그러한 중대한 범행을 하게 되었는지, 단독범행이라면 그러한 중대 범죄를 자행하게 된 그 혐오의 정념이 어떤 과정을 거쳐 형성되었는지, 시민의 한 사람으로서 알고 싶다. 이는 우리 공동체를 건강하게 만들어야 할 책무가 나에게도 있기 때문이다.

"모든 국민은 그 수준에 맞는 정부를 가진다. 민주주의 국가에서 국민들은 그들 수준에 맞는 지도자를 가진다." 19세기 프랑스계 이탈리아 보수주의 사상가 조제프 드 메스트르(Joseph de Maistre)의 말이다. 이념과 진영을 가리지 않고 인용되는 이 유명한 문장이 최근 진보진영의 인사들에게서 자주 사용되고 있음을 본다. 아마도 한국사회가 경험하고 있는 엽기적인 상황과 생경한 현실에 대한 체념과 힐난의 발로겠지만, 저 말은 프랑스혁명에 반대하며 군주정(君主政)과 교황의 지상권을 옹호했던 조제프가 러시아헌법 제정과 관련한 논의에서 했던 표현의 일부이다. 그의 말을 부연하자면 한 정부는 그 나라를 구성하는 국민들의 수준을 반영한다는 것, 하여 국민보다 수준이 높은 정부는 국민의 수준으로 끌어내려질 것이고 반대로 국민보다 수준이 낮은 정부는 결국 국민의 수준으로 끌어올려질 것이라는 의미이다.

큰 낙차(落差)가 반복되는 한국의 정치 현실에서 더 나은 사회에 대한 비전과 희망을 포기하지 않는 것, 하여 다시 분노하고 함께 연대하는 것은 그래서 소중한 일이다. 기득권 체제의 강고함을 임기 내내 참담하게 겪었던 대통령 노무현은, 민주주의의 최후의 보루는 ‘깨어있는 시민의 조직된 힘’이라는 유지(遺志)를 남겼다. 무도(無道)한 권력을 넘어서는 역량은 깨어있는 시민의 조직된 힘에서 나온다.

대한민국 정부가 들어선 지 76년, 87체제를 전환점으로 보면 40년이 채 되지 않았고, 4월 혁명을 기점으로 삼으면 한국 민주주의의 역사는 이제 불과 60년이 넘은 셈이다. 한국의 민주주의는 격동적인 역사를 갖고 있지만 다른 나라에 비해 그 역사가 짧다. 국민이 위임한 권력을 극장권력으로 사용하거나 시민의 알권리를 자의적으로 통제하는 공권력을 엄중한 공적 감시 하에 두지 않고서 우리의 민주주의는 결코 정상적으로 성장할 수 없다. 다시 분노하고 저항하고 연대해야 한다. 하여 “모든 국민은 그 수준에 맞는 정부를 가진다”라는 체념의 말은 “우리는 더 나은 정부를 가질 권리가 있다”는 명제로 변경되어야 한다.

[김문주 칼럼 6]

김문주 / 문학평론가. 영남대 국문과 교수. 평화뉴스 칼럼니스트

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지