작년 이맘때쯤, 매주 토요일 군위 농가민박학교엘 갔다. 어린 두 아들이 동행하기도 하고, 어떤 날은 한 시간 거리의 친정에 맡기기까지 하면서 몇 달을 부지런히 다녀 배운 것은 ‘시골론’이라는 수업이었고, 서각과 텃밭 수업도 포함이었다.

시골을 사유(思惟)하다

귀농귀촌은 오랜 꿈이었다. 기억하는 바로는 초등학교 6학년 때 10년 후 모습을 적어내는 숙제에 그런 것들을 적어냈다. 비포장도로를 자전거로 달리고 마을 가까운 곳에서 일을 하는 어느 하루를 그렸다. 그러나 10년 후에 나는 여전히 도시에 있었다. 대구 외곽에 있는 자동차 부품 회사를 다녔는데, 늘 자전거를 타고 다녔지만 회사가 멀어 출퇴근까진 하진 못하였고, 포장된 도로와 정돈된 강변을 주로 달렸다.

그 즈음 지구온난화와 식량불평등 문제를 인식하고 완전채식으로 식사를 하던 차, 더욱 ‘직접’농사 짓는 것에 대한 열망이 높아졌다. 당시 5년 넘게 다닌 안정된 회사를 나와서, 대구YMCA에서 일자리창출사업의 일환으로 추진한 ‘대구에스파스’로 돌연 이직을 하게 되었다. 겉으로야 어쨌건 간에, 이 사업에 실무자 외 몇 명이 ‘도시에서의 농사’를 도전하는 것으로 농사를 직접 배울 수도 있다는 지인의 이야기 때문이었다. 그러나 실상은 다르게 흘러갔고, 1년도 못 되어 나는 원래 하던 일로 돌아오게 되었다. 물론 몇 달의 외출이 의미 없었던 것은 아니다, 당시 일하며 만난 인연들, 자연에서 하루 종일 보내며 책을 주구장창 읽었던 시간들, 자전거로 출퇴근 했던 나날들, 그 자체만으로 매일매일 매우 행복한 시간을 보냈다.

몇 년이 지나 스물여덟이 되었을 때, ‘자동차 만드는데 도움이 되는 일터’를 다시 한 번 떠나야겠다는 결단으로, 회사를 그만두고 공부를 시작하게 되었다. 공부의 주제는 ‘이 사회에 대한 공부’였다. 나는 이 젊은 날에, 나의 안정된 직장에서 (내가 생각하기에 더 이상 생산할 필요가 없는) 자동차를 1초라도 더 빨리, 한 대라도 더 많이 생산하기 위해 하루의 10시간~14시간 정도를 일하고 있었는데 이런 내 자신을 견딜 수가 없었다. 하루의 반이나 되는 시간을 오직 누군가의 수익창출을 위해, 자연을 훼손하는 일에 열과 성을 다한 다는 것은 죄악으로 여겨졌다.

그렇게 나는 도시를 떠나기 이 전에, 도시를 기반을 둔 산업체계에서 먼저 떠남을 시도했다. 그리고 그것은 가능한 것이었고, ‘사회에 대한 공부’는 더 이상 돌아가지 않아도 되는 기반이 되었다.

공부를 시작할 때쯤엔 서구식 문명과 개발의 문제점에 대해 알게 되었다면, 2012년에 녹색당 창당발기인으로 가입하고, 녹색평론을 읽으며 기후위기를 직면한 최근 몇 년, 나는 도시에서의 삶 자체가 불편해졌다. 그동안 어렴풋이 알고 있었던 도시-농촌의 관계에 눈을 뜨게 된 것이다. 도시는 농촌 없이는 존재가 불가능하다. 농촌과 농민들, 소외지역 주민들을 착취함으로써 도시의 야경이 화려하게(결코 아름답다고 할 수 없는) 빛날 수 있는 것이며, 밤새 공장이 돌아갈 수 있는 것이며, 철없는 식재료를 반나절 만에 문 앞까지 배송받을 수 있는 것이며, 날마다 새로운 아파트가 들어설 수 있는 것이며, 그 주변은 나뭇잎 조차 쓰레기로 분류되서 깨끗한 거리를 유지할 수 있는 것이다. 이 것은 명백하게 잘못된 것이다. 나는 도시에 사는 것 자체만으로 도시 외 지역에 살고 있는 그들을 상하게 하고 있었다. 사람을, 동물을, 다른 생명을.

별을 노래하다

농사 농農은 노래 곡曲과 별 진辰이 만나 이루어진 글자이다. (보통은 굽을 곡曲은 밭 전田의 변형으로 보고, 여기에 때 진辰이 합쳐져서 ‘곧 때가 되어 밭에 나가 일하는 것’을 의미, 그런데 평화나무농장의 김준권 선생이 곡曲이 굽었다는 뜻 말고 가락이란 뜻도 있고, 辰이 때라는 뜻 말고 별이란 뜻도 있으니 이 둘을 조합해 보면, 농사 농農은 ‘별을 노래하는 것’이라 해석할 수 있다고 했다. 농부農夫란 ‘별을 노래하는 사람’이 되는 것이다. 그러나 나는 페미니스트이니까, 농인農人을 새겼다.) 한글을 선호하지만, 이 한자 참 잘 만들었다는 생각이 든다. ‘별을 노래하다’라니. 그리고 ‘별을 노래하는 사람’이라니.

시골론은 ‘떠나야한다’라는 의무와 책임감으로 덧씌워진 부담감에 감성과 낭만을 더하여 실은 ‘하고 싶은 것’임을 일깨워주는 수업이었다.

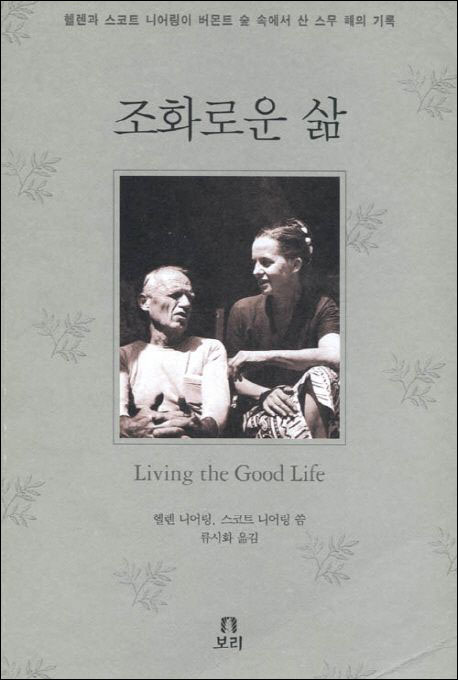

조화로운 삶(Living the Good life)

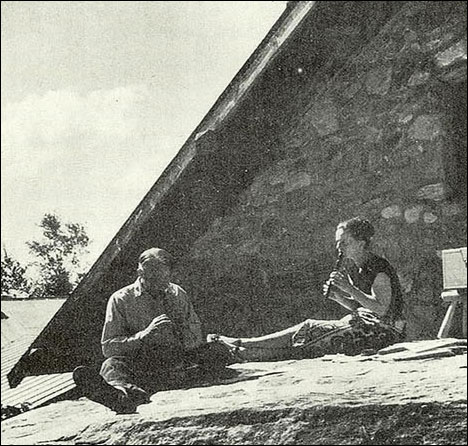

홀몸이 아니라 가족들을 설득하는 과정에서 이 책을 만났다. 헬렌니어링과 스코트니어링이 경제대공황 후 도시생활을 청산하고 돌연 버몬트 골짜기로 들어가 살았던 이야기이다. 독립된 경제를 꾸려 불황을 타지 않는 삶을 추구했고, 건강하고 바르게 살고자 했다. 실제로 스코트니어링은 병 없이 100세 생일이 지난 후 스스로 곡기를 끊어 편안하게 죽음을 맞이한 사람으로도 알려져 있다.

사람들은 우리에게 자주 이렇게 묻곤 했다. “이렇게 외진 시골로 도망 온 까닭이 무엇입니까? 왜 시끄럽고, 더럽고, 복잡한 대도시 한복판에 살면서 다른 사람들과 함께 불행과 고뇌를 나누지 않습니까?”(『조화로운 삶』 p.197)

“동료들은 도시 빈민가에서 그러한 많은 혜택을 빼앗긴 채 살아가고 있는데 왜 당신들만 그것을 누리려 하는가?”(『조화로운 삶』 p.198)

비뚤어진 세상에서도 바로 살 수 있다는 본보기로서.

여러 가지를 따져 보아도 사회와 만나는 것보다 훨씬 중요한 자연과 만날 수 있는 기회로서.

지금의 사회 질서에 대해 얼마쯤 바람직한 대안으로서.

정치에 대한 태도가 관습에서 벗어나 남과 다른 사람에게는 피난처로서.

인생의 어느 시점까지 열심히 산 사람들이 더욱 성숙한 시간을 보낼 수 있는 환경으로서

자기 일과 취미 생활을 동시에 하면서 슬기롭고 성숙한 사람이 될 수 있는 기회로서.(『조화로운 삶』 p.200)

[책 속의 길] 208

장정희 / 기후위기 강사

평화뉴스 <책 속의 길> 모두 보기

(http://www.pn.or.kr/news/articleList.html?sc_serial_code=SRN55)저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지

장정희

장정희