하나의 나라가 이웃 다른 나라를 호시탐탐 갖은 모략을 동원하여 삼키려 할 때 당하게 된 나라의 사람들은 어떻게 해야 하나? 그럴 때 의인들은 나라를 살리기 위해 어떤 희생도 마다하지 않고 분연히 일어설 것이다. 반면 이쪽저쪽 눈치를 살피며 대세에 빌붙어, 삼키려는 그 나라의 신민이 되어 적극 협조하고 댓가로 권력과 금력을 챙기고 부귀를 누리는 부류도 있을 것이다. 그렇게 결탁한 결과 그들의 아들딸과 손자손녀, 대대손손 부귀와 영화를 누릴 수도 있을 것이다.

‘한일병탄’, 1960년대 초중고를 다닐 때 교과서는 ‘한일합방’이라고 가르쳤다. ‘합방(合邦)’이란 말은 참 평화스럽다. 두 나라가 서로 합의하에 합쳤다는 뜻이다. 빼앗았다는 의미가 내포돼 있지 않다. 그 후 일부 지적 속에 관여하는 쪽에서 봐도 ‘합방’은 너무 심하다고 여겼는지 이보다는 덜 협조적인 의미의 ‘합병(合倂)’이란 용어를, 그게 그거지만 고쳐쓰기도 했다. 민주화 이후 90년대에 비로소 ‘한일병탄’으로 수정됐다. ‘병탄(倂呑)’은 남의 나라나 물건을 빼앗아 삼키는 행위를 말한다. 나라를 빼앗기고 난 뒤 36년, 나라를 되찾은 이후에도 제대로 된 용어로 돌아오는 데에 오십 년 가까운 세월을 인고해야 했다. 그런데도 지금 우리는 어느 용어에 익숙한 편인가? 공자도 바른 이름(정명(正名))이 무엇보다 중요하다고 했음에도 우리는 ‘한일합방’에 익어 있는 것같다. 용어가 바뀌었다고 얘기해도 그게 뭐 그리 중요하냐는 듯 별다른 감정 없이 익숙한 습관처럼 그렇게 말하는 것 같다.

을사늑약(乙巳勒約), 경술국치(庚戌國恥), 의인들은 침략의 원흉을 응징하고 순국하고, 의인들은 나라를 되찾기 위해 독립운동에 온몸을 던졌다. 왕산(旺山) 허위(許蔿) 선생(1855-1908), 석주(石洲) 이상룡(李相龍) 선생(1858-1932), 우당(友堂) 이회영(李會榮) 선생(1867-1932)과 같은 가문은 대표적인 항일운동 가문이라고 말하고 있다. 이외에도 일제의 억압과 고문 속에서도 목숨을 초개처럼 던지며 독립운동을 벌인 독립지사들이 얼마나 많은가.

그런 가운데 나라를 팔아먹은 매국 부류는 일제 그 세월을 어떻게 보냈을까? 그들 부류는 일반인이 초근목피 굶주림에 시달리며 학교교육은 생각도 못할 즈음에도 높은 학력, 지식, 부(富)에다 소위 교양있고 품위있는 삶을 누리지 않았는가. 그래서 “친일을 하면 3대가 흥하고 독립운동을 하면 3대가 망한다.”는 말이 나오지 않았던가.

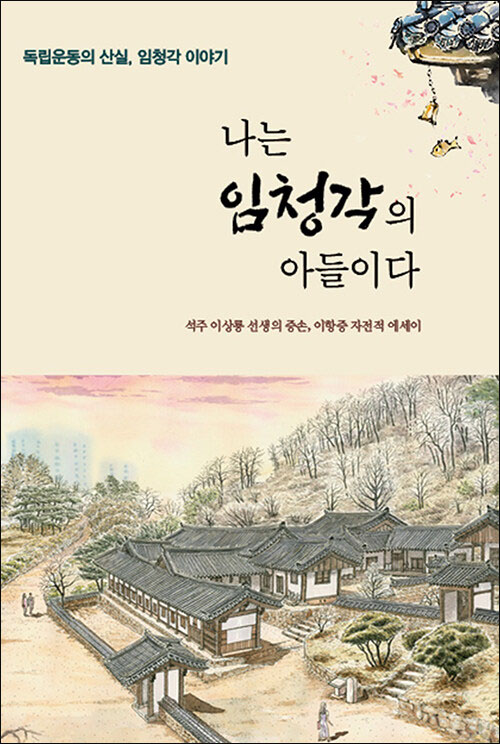

나는 최근 석주 이상룡 선생의 증손인 이항증(1939 ~ )이 지난 2월 출간한 『나는 임청각의 아들이다』라는 자전적 에세이집을 읽으며 부일배 매국노와 그 후예들, 독립지사와 그 후예들의 삶의 역정이 판이하게 다른 점을 생생하게 인식할 수 있었다.

석주 선생은 나라를 빼앗기자 나라를 잃은 마당에 나라를 되찾는 것 말고 무엇이 중요하랴, 울분을 토하며 조상 대대로 물려받은 전답을 처분해 독립운동자금을 마련하고 50여명의 가솔과 함께 만주로 망명했다. 독립운동 근거지에 경학사를 짓고 신흥무관학교를 세우며 무장독립투쟁에 나서서 평생을 독립운동하다 1932년 길림에서 병사했다. 석주 선생의 후손들이 옥살이 고문후유증으로 병사하고 고아가 된 증손인 이항증은 임청각이 증조부의 생가인지도 모른 채 어릴 때 실컷 먹어보기를 소원하며 여동생과 한때 고아원에 들어갔다.

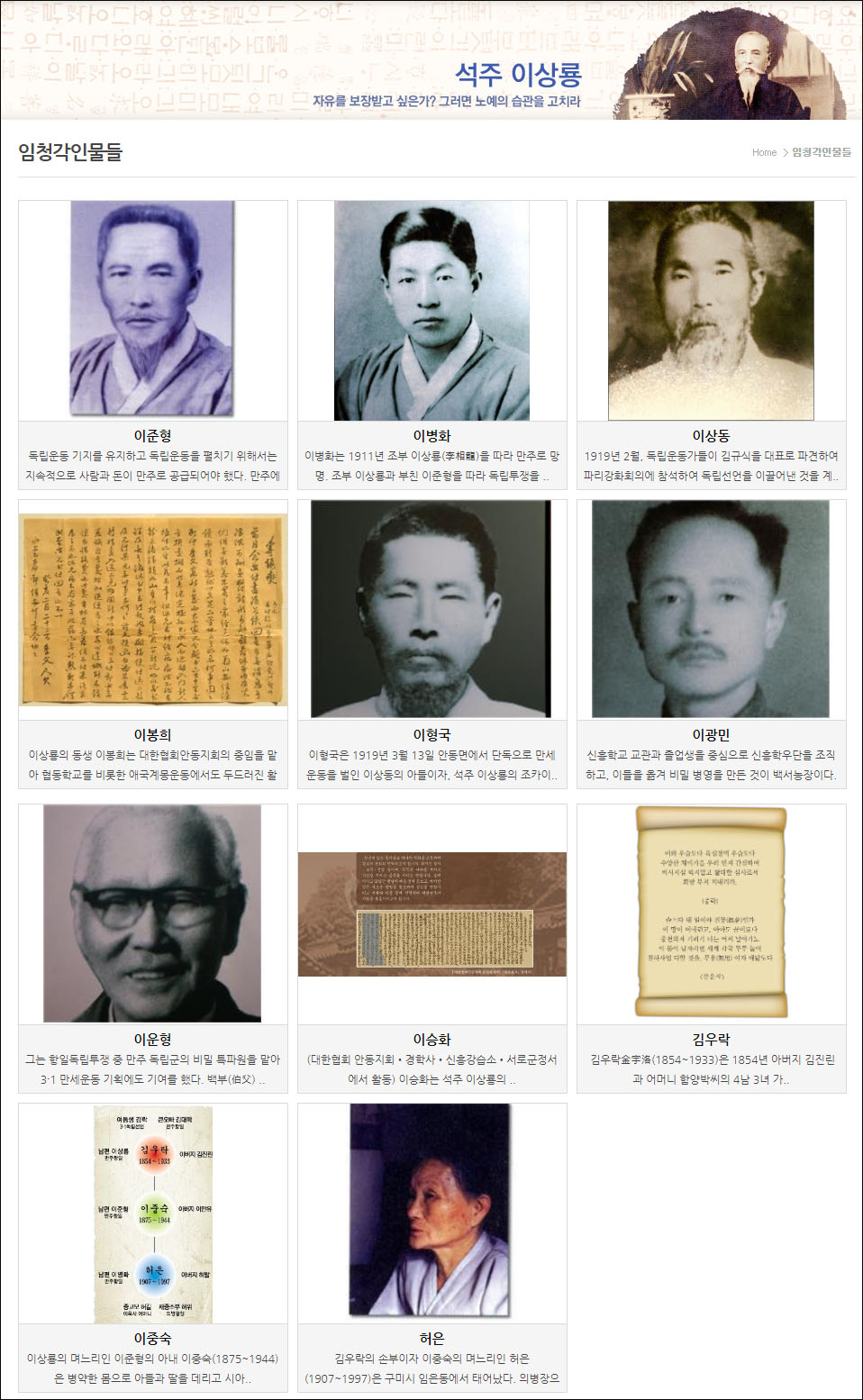

저자인 이항증의 증조부 석주 이상룡은 대한민국 임시정부 초대 국무령을 지냈으며, 그의 조부와 부친 등 그의 집안은 3대에 걸쳐 독립운동가를 11명 배출했다. 석주 이상룡과 부인 김우락, 동생 이상동, 동생 이봉희, 아들 이준형, 이상동의 아들 이형국과 이운형, 이봉희의 아들 이광민, 이준형의 아들인 손자 이병화, 이병화의 부인 허은 등이다. 석주 선생의 외가 처가와 사돈 집안도 많은 독립운동가를 배출했다고 한다. 제목에 나온 ‘임청각(臨淸閣)’은 안동시 법흥동에 있는 99칸의 5백년된 고성 이씨(固城 李氏) 종가로서 석주 선생 생가이다.

일제는 불령선인(不逞鮮人)의 산실인 임청각을 가만두지 않았다. 1942년 2월 50여칸의 행랑채와 부속건물을 파괴하고 그 위에 중앙선 철로를 깔았다. 일제는 임청각을 겨냥해 직선코스가 아닌데도 10km 우회해서 뭉개 버렸다. 그후 78년이 지난 2020년 12월 16일 오후 7시36분, 기차도 미안한 듯 ‘임청각 마지막 기차/ 잘못된 만남의 ~끝’이라는 현수막을 내걸고 마지막으로 지나갔다.

『나는 임청각의 아들이다』를 읽으면서 ‘광복후 우리는 나라를 팔아먹은 이들을 단죄하지 않은 것.… 매국노들이 나라를 팔아 챙긴 재산을 그 후손들이 재판을 통해 찾아가는 것을 허용하기까지 했다.’는 구절, ‘적국에 돈과 벼슬을 받고 나라를 팔아먹어도 지나가면 잊어버린다.’는 구절, 그리고 ‘민족반역이 죄가 되지 않는 나라’라는 구절들이 선연히 다가왔다. 무엇보다 배고팠던 독립운동가의 증손에게는 이 얼마나 뼈에 사무치는 말인가.

매국노와 독립지사, 나라를 잃었을 때 독립지사가 될 것인가? 자신의 안일과 영달을 누리는 매국노가 될 것인가? 나라를 되찾는 쪽에 서서 불을 보듯 뻔한 갖은 고난을 겪을 것인가? 나라를 팔아먹는 쪽에 서서 양심도 지조도 팽개치고 이기적인 부와 편안함을 추구할 것인가? 우리는, 나는, 그럴 때 어떻게 했을 것인가? 지금이라면 어떻게 했을 것 같은가? 앞으로는?

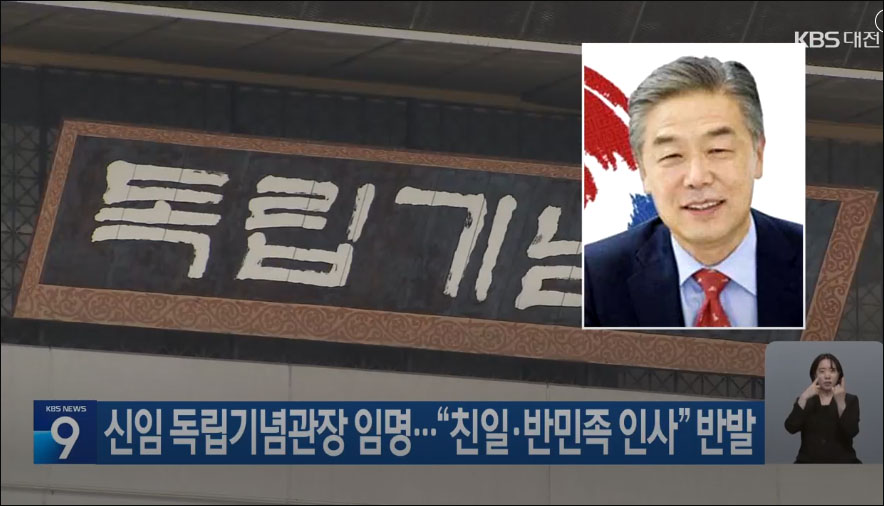

지난 8일 제13대 독립기념관장에 김형석 전 고신대교수가 취임했다. 뉴라이트로 분류되고 있는 그는 후보자 면접 당시 ‘일제 식민지배 때 한국의 국적이 뭐라고 생각하나’라는 질문에 “일본”이라고 답한 것으로 알려졌다. 그는 이날 취임한 뒤 ‘독립기념관장으로서 무슨 일을 중점적으로 하겠냐’는 기자의 질문에 “친일파로 매도된 인사들의 명예회복에 앞장서겠다”고 답했다고 한다.

안중근의사기념사업회 등 항일독립선열선양단체연합은 11일, 이번 광복절 기념식에 불참한다고 밝혔다. 광복회도…. 이제 며칠 뒤 8.15 광복절이다.

[유영철 칼럼 35]

유영철(兪英哲) / 언론인. 전 영남일보 편집국장. 언론정보학 박사

저작권자 © 평화뉴스 무단전재 및 재배포 금지